Есть в Ивановской области земля, которая всю вторую половину XIX века до самой революции 1917 года была локомотивом российской промышленности. Вичуга – оазис прогресса: за этот период тут было построено около 40 фабрик, заводов и мануфактур. Следы былого процветания еще можно увидеть. Мы заехали в бывшую Погорелку, чтобы осмотреть особняк заводчика Федора Пелёвина и его ткацкую фабрику.

Погорелку не стоит искать на современных картах – сейчас это село Кирикино. Дорога до него проста: с объездной города Вичуги свернуть и проехать не более 2 км. Местных можно не пытать на предмет пути до купеческого дома – дорога сама вас к нему выведет. Видимо, подъезд сохранился с тех времен, когда у всего здесь был хозяин – кинешемский купец Федор Степанович Пелёвин. Увидите такой вид из окна автомобиля – считайте, что приехали.

Подъезжая к дому, мы оказались на сельской площади, откуда тоже открывается вид на особняк. Видимо, раньше тут было больше деревьев, которые составляли небольшой парк. Знакомьтесь – дом Федора Степановича Пелёвина. Имеет элементы модного тогда модерна с его скругленностью углов, ассиметричностью и плавностью линий. Правда, хочется сказать, что это все же эклектика.

Вот так выглядел дом в 1939 году. Над верандой еще была башенка в модном тогда ропетовском теремном стиле, окна первого этажа не были заложены кирпичом, карнизы были украшены, а фигурные дымники напоминали о тех временах, когда красота была в деталях.

Пелёвины были одной из шести династий купцов-фабрикантов и заводчиков в Вичуге. Однако именно про них осталось так мало информации. Все, что я нашла о Пелёвиных, выужено из открытых источников по крупицам и составлено в единую картину. Конечно, не хватает архивных данных, но оставим эту кропотливую работу патриотам края.

Имя отца фабриканта – Степана Фёдоровича Пелёвина – встречается в нескольких источниках без указания дат жизни и смерти, но с намеками на род занятий – торговлю. Скорее всего, он был оборотистым кинешемским крестьянином, и сумел еще до отмен крепостничества сколотить начальный капитал, который уже помог развернуться его сыну Фёдору, названному, видимо в честь деда.

Даты жизни Фёдора Степановича мне тоже не встретились, как и его портрет, имя супруги и хоть какие-то частности. Зато на сайте ивановских краеведов мне встретилась вот такая байка о появлении у Пелёвина богатств. Якобы в 1860-е годы Пелёвин был простым кузнецом, и к нему заехал вичугский заводчик и богач Иван Александрович Коновалов, у которого сломался в пути экипаж. Пелёвин взялся за ремонт и увидел забытый в салоне сверток с деньгами, который и украл. Владелец пропажу заметил, но пообещал прощение, если кузнец не пропьет деньги, а пустит их в дело. Пелёвин обещал и слово свое сдержал – построил завод в Вичуге.

Типичная история про оборотистых богачей. Ну не верил народ, что деньги бывают заработанными и накопленными, а потому любое богатство по народной молве начиналось с криминала – обмана, воровства, а то и смертоубийства.

Фёдор Пелёвин вряд ли был кузнецом. Да даже если бы он им и был, Иван Коновалов вряд ли мог бы приехать к нему в сломанном экипаже с миллионами в свертке. Наследнику династии Коноваловых 1850 года рождения в ту пору было чуть более 10 лет. Скорее всего, они с Пелёвиным вообще были ровесниками – один из сыновей Фёдора Степановича родился в 1874 году, что дает право предполагать, что сам заводчик появился на свет около 1850 года.

А вот в то, что Фёдор Пелёвин увлекался всем, что было связано с механикой, охотно верится. В 1877 году он основал чугунолитейный завод в Вичуге, где отливались колонны, трубы, котлы. С конца XIX века работал и механический цех – выпускал механические ткацкие станки системы «платт», трансмиссии, приводы. Попадались сведения, что Фёдор Степанович сам знал устройство станков и мог своими руками починить оборудование, скинув сюртук. Он любил технические новинки, а купив импортный станок, требовал разобрать его, чтобы понять устройство. Пелёвин посещал выставки, придумывал усовершенствования. Число его рабочих переваливало за тысячу. В советские годы завод стал машзаводом и работал до перестроечных лет, а в начале 2000-х стал производить стройматериалы.

В 1906 году Фёдор Степанович выкупил землю при деревне Погорелке и построил там ткацкую фабрику. До 1918 года она входила в «Товарищества механического завода и бумаготкацкой фабрики Фёдора Пелевина». Затем предприятие в 1927 году в качестве ткацкой фабрики №4 вошло в состав Объединённой мануфактуры им. Шагова, а с 1934 года стало ткацким производством №3 в составе фабрики «Красный Профинтерн».

Вот фабричный корпус, снятый от дома в Погорелке. Большие окна, фигурные трубы. Видно, что в советские годы были переделки. Но главного они не изменили – даже производственные здания в те времена строили со вкусом. Никаких сараев – капитально и функционально. Рядом с фабрикой был построен конный двор на 20 лошадей, котельная, два жилых дома для приказчика и мастеров, выкопан фабричный пруд.

В 1911 году в Погорелке при фабрике Пелёвин, чей возраст, видимо, перевалил за 60 лет, решает построить особняк. Это обычная практика среди заводчиков и фабрикантов – иметь возможность жить при производстве, лично контролируя дела. При этом совершенно не понятно, где жила семья раньше – сведений об этом не встречалось. Собственно, и год строительства погореловского особняка не подтвержден документально, а потому дом мог появиться раньше – например, одновременно с фабрикой в 1906 году. Кирпич, из которого сложены дом и корпуса очень схож – буквально один и тот же. Попадалась информация, что дом Фёдор Степанович строил для сыновей, что весьма странно – в эти годы сыновья Пелёвина были взрослыми, имели свои семьи, дома и даже заводы. Поэтому я склонна считать особняк домом главы семейства, который просто хотел собирать свою большую семью под одной крышей.

Если пройти уже несуществующие ворота, то оказываешься на дорожке, ведущей, как к фабричному корпусу, так и к крыльцу дома. Думаю, в хозяйские времена оно было позатейливее и имело хотя бы козырек на литых чугунных опорах – при собственном чугунолитейном заводе это не было проблемой. Большое окно над дверью – видимо, лестничный холл. Сам дом с этой стороны мало отличается от фабричного корпуса – лишенный хоть каких-то выдающихся деталей, кроме скругленных углов и кирпичного трехрядного бордюра под крышей, он очень скромен.

Слева – непарадная часть дома. Не исключено, что первый этаж дома в этой части служил кабинетом, приемной и конторой одновременно. Так и видится обшитый деревом кабинет с бюро, книжными шкафами, кожаным диваном и парой кресел, массивным письменным столом, лампой на нем и видом на фабрику через окна, одетые в тяжелые зеленые шторы.

Жаль, узкие окошки прихожей оказались заложены.

А если завернуть за угол этого фабричного фасада, то попадаешь к совершенно обезображенной части дома. Окна там оказались заложены наглухо, и создается впечатление, что от дома отрезали куски. Это видно в правой части кадра, что ниже. Хотелось пройти поскорее и выйти к парковому фасаду.

Дом, вероятно, делился на деловую и личную, семейную части. Парковый фасад был обращен в противоположную сторону от фабрики – на Вичугу, чью колокольню наверняка было видно и слышно. Тут же была и веранда. Наверняка за заложенными кирпичом окнами были спальни, гостиные, столовая. В эклектичном доме не было классических анфилад и проходных помещений, кроме центрального, вокруг которого все и строилось. Такие дома очень уважали личное пространство.

Вот парковый фасад – открывается веранда и еще видны заложенные окна первого и второго этажей. Тут же чугунная старинная лестница, ведущая сразу на второй этаж веранды. Правда, заметно, как она перекрывает старые оконные проемы первого этажа и становится понятно, что лесенки тут при хозяине не было. Ее где-то выкорчевали – не удивлюсь, что в самом доме, и приспособили под пожарный выход.

Ступени и столбики перил явно старинные – может, еще пелёвинского завода.

Веранда в довольно хорошей сохранности, хотя частично и лишена перил. На первом этаже имеет буквально земляной пол – вряд ли так задумывалось. Потолок второго этажа облицован деревом под паркет, на первом – попроще. И колонны имеют интересные деревянные детали, которых раньше было больше. А перекрытие украшено символами музыки и вдохновения – возможно, это изыски советского периода.

Заметно, что веранда опоясывала часть дома, имевшую раньше завершение в виде деревянной башенки – ропетовские теремки были в моде среди богатых заводчиков Вичуги. Оконные проемы, выходившие на веранду, сегодня заложены.

Вид с веранды на остатки парка, который сегодня состоит в основном из советских берез.

Веранды в загородных домах традиционно использовалось для обедов и чаепитий в теплое время года. Фабриканты, как выходцы из народа, обычно приглашали к столу управляющих, инженеров и даже мастеров. Возможно, и Пелёвин практиковал такие обеды.

Про семью Пелёвина данных практически нет. Амурные скандалы, связанные с именами других заводчиков и давшие пищу для пьес Островского, прошли мимо этой фамилии. Известно, что Пелёвины были многодетны, и большинство отпрысков составляли сыновья. А вот сколько их было на самом деле – нам неизвестно. Однако нашлись упоминания о четверых детях: Павле, Дмитрии, Фёдоре и Марии.

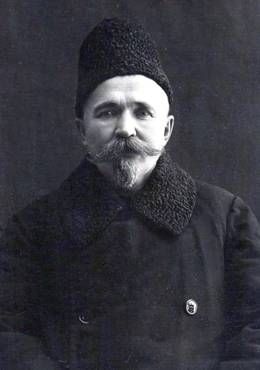

Павел Фёдорович Пелёвин (1874 – 1954) получил образование врача и посвятил всю свою жизнь медицине. Он был кавалером царских и даже советских орденов, а через его руки, по скромным подсчетам, прошло за полвека более миллиона пациентов. Жил он в Павловском Посаде, где был основателем больницы и заведовал госпиталями. Павел Фёдорович был женат на Таисии Евтропиевне, которая была дворянкой и владела до революции землей и домом в Посаде. Вот их фотография.

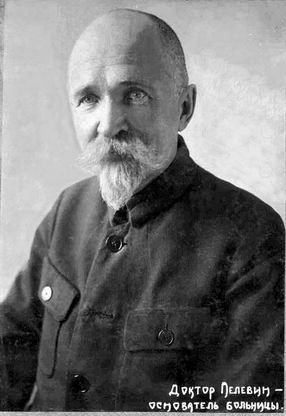

Сохранились так же фотографии Павла Фёдоровича в старшем возрасте. Видимо, благодаря своей гуманной профессии и человеческим качествам, он избежал репрессий в отличие от братьев-фабрикантов. Кстати, нигде не упоминается, что отец славного доктора – купец-заводчик.

Дмитрий Фёдорович Пелевин имел в Кинешме чугунно-литейный и котельный заводы, находившиеся в 4 км от волжской пристани и 2 км от вокзала по Лухскому тракту (ныне улица Вичугская в Кинешме).

Фотографии Дмитрия Федоровича Пелёвина нам прислал его правнук Олег Пелевин, за что мы ему очень благодарны.

На этой фотографии Дмитрий Федорович изображен со своей семьей. Первый слева Владимир Дмитриевич, дед приславшего фотографии Олега Пелевина. По его сведениям, мальчик в первом ряду – Николай Дмитриевич, а самая младшая девочка – Юлия Дмитриевна. Имена остальных ему не известны.

В интернете удалось найти воспоминания Николая Дмитриевича Пелёвина (1916 – 2003):

«Родился я 22 октября 1916 года, в городе Кинешме в многодетной семье (8 детей) известного в уезде Пелевина Дмитрия Федоровича, который имел чугунно-литейный завод. В годы революции все имущество было конфисковано и я помню, что жили мы очень бедно, ютились в одной комнате. В 1928 году отец был арестован и сослан на Соловки (его завод был закрыт в 1920 году), а мать, Анна Александровна, отправлена в тюрьму города Кинешмы. Трудиться я начал с 12-летнего возраста, работал тогда рабочим овощеводческого совхоза и платили натурой, то есть, овощами, хватало на всю зиму».

Николай Дмитриевич получил образование, прошел Великую Отечественную войну и имел ордена и медали.

Смотришь на фотографии дяди и племянника и подмечаешь фамильные черты. Похожи. Глаза какие-то добрые, немного удивленные и даже беззащитные, какие бывают или у альтруистов, или у близоруких. И дядя, и племянник имели отличную репутацию компетентных и отзывчивых людей.

Третий сын заводчика Пелевина – Фёдор Фёдорович (умер в 1910-х годах) – был совладельцем «Покровской картонной фабрики Торгового дома «Д. Морокин и Ко» в селе Покровском (в 4 км от усадьбы драматурга Александра Николаевича Островского в Щелыково). Производство было основано в 1873 году адищевским крестьянином Смирновым, а затем куплено Дмитрием Фёдоровичем Морокиным в конце XIX века или начале XX века. В 1911 году фабрикой владели уже сыновья Морокина (Николай и Фёдор), Павел Галактионович Филиппов (заведующий Тезинской мануфактурой Н. Г. Разорёнова), а также Фёдор Фёдорович Пелевин, а затем его сын Дмитрий Фёдорович Пелевин.

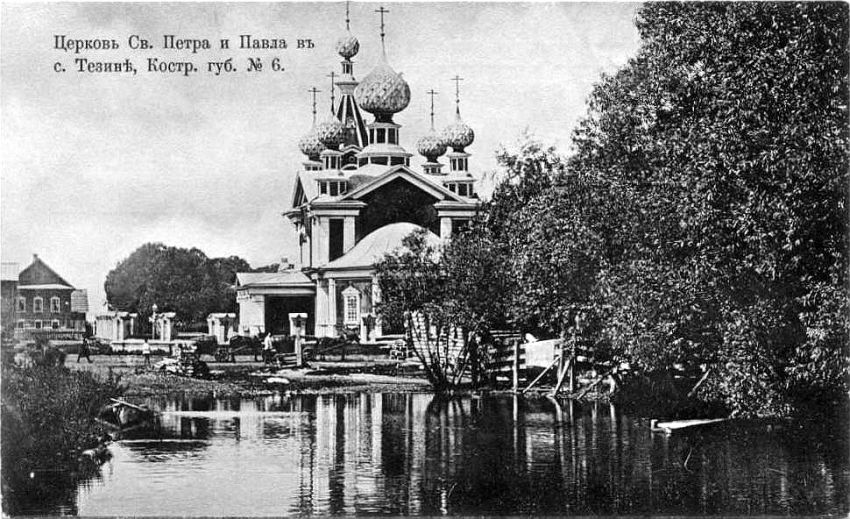

Дочь Мария Фёдоровна Пелевина была замужем за титулярным советником Николаем Леонидовичем Кутуковым (год рождения 1874), который получил медицинское образование в Московском университете и служил врачом. Возникает версия, что с будущим мужем ее мог познакомить брат Павел, который тоже родился в 1874 году и имел образование врача. Не исключено, что они вместе учились. Историй о приезжавших на каникулы студентах, прихвативших в родительский дом товарища, который влюблялся в сестрицу – море 🙂 Известно, что у Марии было два сына. Старший – Борис Николаевич, рожденный 1 декабря 1902 года и крещеный в Больших Солях Костромской губернии (по месту службы отца). Его восприемниками стали купец города Кинешмы, дед Фёдор Степанович Пелёвин и «жена купеческого сына» Глафира Евтропиевна Пелёвина. И тут возникает вопрос – почему у этой Глафиры такое же редкое отчество, как у жены брата Павла – Таисии? Двое мужчин из семьи Пелёвиных были женаты на сёстрах? Версия, что Таисию записали по имени крещения Глафирой не проходит – оба имени есть в святцах. Словом, непонятно 🙂 Второй сын Марии – Анатолий Николаевич рожден 30 апреля 1904 года и крещен спустя несколько дней в Петропавловской церкви в Тезино, что говорит о том, что рожала Мария, видимо, в отцовском доме. Где он был расположен в 1904 году, и был ли это тот же дом, что в Погорелке – мы не знаем. Но Петропавловский храм в Тезино (территория современной Вичуги) находится рядом с Погорелкой. Сейчас этой церкви уже нет.

Восприемниками второго сына Марии были «сын кинешемского купца» Александр Фёдорович Пелёвин и Юлия Виссарионовна Кутукова, то есть явно родственники. Так как «дочерью кинешемского купца» числилась и сама Мария Фёдоровна, то Александр вполне мог быть ее братом, о котором нам ничего неизвестно. А мог быть и племянником – сыном брата Фёдора.

В этом случае нам повезло: осенью 2023 года на наш текст откликнулась правнучка Марии Федоровны — Светлана Кутукова. Она прислала нам фотокарточки своей прабабушки и комментарий:

«Мария Фёдоровна Пелевина (1881 – 30.12.1979) была моей прабабушкой, прожила очень долгую жизнь, воспитывая моего отца. Умерла в 1979 году в возрасте 98 лет.

Муж Марии Фёдоровны Кутуков Николай Леонидович (примечание авторов — в оригинале комментария имя и отчество в другом порядке, но сын прописан Николаевичем, поэтому мы исправили), действительно был другом её брата, они вместе работали в Павловом Посаде в больнице. Прадедушка во время войны был врачом в госпитале для раненых. Умер в 1943 году на рабочем месте (воспаление лёгких). Дедушка мой, Кутуков Борис Николаевич тоже прожил долгую жизнь. Он работал экономистом. Репрессий их семье удалось избежать. Его брат родился больным и умер в возрасте 11 лет. Мой отец Кутуков Валерий Борисович, был единственным сыном Бориса Николаевича, умер в декабре 2022 года».

Также Светлана отметила, что Мария Фёдоровна рассказывала близким о своем родстве с весьма знаменитой купеческой фамилией. По ее словам, она была двоюродной племянницей Саввы Морозова — видимо линии матери Александры Ивановны (1853 – ?). У Саввы Тимофеевича действительно был двоюродный брат Морозов, Иван Захарович (1823—1888) , но в его семье обозначаются только трое сыновей Арсений, Давид и Николай, которые, судя по датам рождения, могли бы быть братьями Александры Ивановны.

Праправнучка Федора Степановича Пелёвина отыскала в сети его фотографию с сыновьями. К сожалению, она очень маленькая и лица различить трудно.

Фотография сделана, вероятно, на рубеже веков на фоне бревенчатого дома, в кадре 16 человек и, конечно, не все там сыновья Федора Степановича. Подобные фотографии делались купеческими фамилиями часто. В них был не только глава семейного дела, но и его наследники, а также инженеры и мастера. Не зря ведь роль хороших работников всегда подчеркивалась — некоторые постоянно обедали у хозяина за его столом, а тот крестил их детей.

В центре сидит сам Федор Степанович — крепкий мужчина, одетый по городскому, с бородой “ласточкин хвост” и тростью. Предположу, что сыновья в первом ряду, рядом с отцом, одетые в светлую, отличную от служащих фабрики, одежду. Справа служащий даже выдержал почтенную дистанцию до наследника, а слева мужчины сидят более плотно. Думаю, что в кадре два хозяйских сына – по правую и левую руки отца. Остальные одеты слишком схоже, да и на землю для композиции вряд ли сыновья бы прилегли. Все же к фотографии относились более серьезно, чем сейчас — это был статусный кадр, прежде всего. Сын слева похож на Дмитрия Федоровича. Возможно, в кадре именно те сыновья, которые развивали дело отца, работали с ним вместе.

Также праправнучка Светлана Кутукова указала на двухтомное издание “Костромские купцы: родословный сборник”, где семья Пелевиных расписана в краткой родословной.

Согласно сведениям из издания, Федор Степанович (1851 – не ранее 1914 гг) был женат на Александре Ивановне (1853 – ?), являлся купцом второй гильдии и имел восемь сыновей: Степана (1871 – не ранее 1911), Дмитрия (1873 – не ранее 1911), Павла (1875 – не ранее 1911), Александра (1878 – не ранее 1911), Петра (1879 – не ранее 1911), Ивана (1885 – не ранее 1937), Аркадия (1888 – не ранее 1911) и Алексея (1890 – не ранее 1911). Там же указано имущество, которым владел Федор Степанович, включая дом в Нижнем Новгороде. Правда, согласно информации в группе “Нижегородский краевед” в ВК, по базе данных ЦАНО среди домовладельцев Пелевин Федор Степанович на 1900 год не значится — есть только Пелевина Аграфена Васильевна в Макарьевской части города. Она вполне могла быть снохой Федора Степановича.

Информация из сборника весьма интересна.

Например, из нее можно узнать, что братья Степан и Павел Федоровичи, судя по всему, были женаты на родных сестрах — Глафире и Таисии Евтропиевных. Отчество редкое, совпадение маловероятно. Вот кстати, и всплыла крестная первенца у сестры Марии Федоровны Кутуковой (Пелевиной). Учитывая позицию церкви по родственным бракам, такое можно было устроить только при одновременной свадьбе, когда обе пары венчались бы разом, иначе второму брату уже было не взять в жены сестру снохи.

Удивительно, что все сыновья записаны, как и отец, купцами второй гильдии — записаться было мало, статус подтверждался наличием средств и регулярной уплатой сборов. Например, сын Павел Федорович выбрал для себя стезю доктора и получал жалование за свою службу — надо ли ему было становиться купцом второй гильдии? Так же в списке не обнаружены сын Федор Федорович, который упоминается в нескольких источниках как совладелец морокинской картонной фабрики. Отсутствует в перечне и дочь Мария Федоровна, сведения о которой подтверждаются как данными из разных источников, так и семейным архивом потомков. Поэтому даже данные сборника могут быть неполными. Вся надежда на потомков.

Нашлись упоминания также о жителе Погорелки, маляре при ткацкой фабрике Михаиле Васильевиче Пелёвине, который родился тут же в 1908 году. В эту пору как раз рождались внуки заводчика Фёдора Степановича, и некий Василий Пелёвин мог быть еще одним его сыном. Репрессии обошли скромного маляра Михаила Пелёвина стороной, но его жизнь была причудливо связана с домом предположительного деда и его фабрикой. В особняке Михаил занимался самодеятельностью и поправлял здоровье после войны – какое-то время тут был пансионат для бойцов. Он музицировал и рисовал. Михаила Васильевича Пелёвина не стало в 1984 году.

Нашлись упоминания также о жителе Погорелки, маляре при ткацкой фабрике Михаиле Васильевиче Пелёвине, который родился тут же в 1908 году. В эту пору как раз рождались внуки заводчика Фёдора Степановича, и некий Василий Пелёвин мог быть еще одним его сыном. Репрессии обошли скромного маляра Михаила Пелёвина стороной, но его жизнь была причудливо связана с домом предположительного деда и его фабрикой. В особняке Михаил занимался самодеятельностью и поправлял здоровье после войны – какое-то время тут был пансионат для бойцов. Он музицировал и рисовал. Михаила Васильевича Пелёвина не стало в 1984 году.

Очень хочется надеяться, что вся большая семья Пелёвина собиралась отцовском доме при фабрике, а сам Фёдор Степанович, в отличие от сыновей, не дожил до революции и не видел, что стало с его производствами, детьми и внуками.

Самый удачный вид на особняк Пелёвина – с лавочки под березками в парке.

Сейчас тут располагается Дом культуры, что гарантирует дому хотя бы сохранность, крышу и отопление.

Хотя очевидно, что дом помнит и лучшие времена: шелест гравия дорожки по приезду экипажа Фёдора Степановича, разговоры управляющих и инженеров в деловой части дома, мерные шаги экономки или супруги, приносящей чай в кабинет мужу и, конечно, топот детских ног на частной половине дома.

Федор Степанович Пелевин родился 15 февраля 1851 года в д. Погорелке, принадлежавшей роду дворян Балакиревых (самые известные из них – “шут Балакирев” и композитор Милий Балакирев).

Отец – крестьянин д. Погорелки Степан Павлов(ич). Мать – Матрона Егоров(н)а, родом из другой вотчины Балакиревых, располагавшейся в Калязинском уезде Тверской губернии.

Бывший владелец Погорелок дворянин Балакирев активно содействовал предприятию своего бывшего крепостного, написав прошение на имя царя об предоставлении определенных льгот для завода Федора Пелевина.

Спасибо за интересные сведения! Информация о Фёдоре Степановиче в этом тексте взята из книги о кинешемском купечестве. Других упоминаний мы не встретили.

спасибо за информацию – а вдруг это мои предки – я в девичестве Пелёвина и папа родом из Вичуги

Хотя бы название деревни правильно напишите.. То что вы назвали,, Кириково,, является деревней ,, Кирикино,, Фотографии видов села Красный октябрь

Наталья, спасибо за замечание.

Юла, ответьте пожалуйста мне по почте muza4155@yandex.ru

По поводу детей Фёдора Степановича Пелевина.

Здравствуйте, Иван.

Я являюсь внуком Пелевиной Анны Васильевны 1895 года рождения, которая является внучкой Федора Степановича Пелевина. Я сам родом из Погорелки, эти места прекрасно знаю, там до сих пор живет мой отец. Мне очень интересно откуда у вас эта информация о предках Федора Степаноовича.

Здравствуйте, Александр. Может Вы слышали о Егоре Пелёвине? Я внучка Марины Егоровны Пелёвиной, 24.02.1898 г.рождения. Знаю, что она из семьи фабрикантов. Она родилась в Вичуге.

Здравствуйте. Вы, как и мой дед, Касаткин Н. А. внук Анны Васильевной. Можете, пожалуйста, рассказать поподробнее что вам о ней известно?

Благодарю за отличный материал. Нашел случайно, узнал много нового.

Недавно выяснил, что Дмитрий Федорович – мой прапрадед. Вот его фотография: https://drive.google.com/file/d/15Rjv8Cw53ksrrtjYxxXXV85FYHEwNoSk/view?usp=sharing

Обязательно отправлюсь на родину предков в ближайшем будущем.

Замечательная информация. Отлично иллюстрирована во всех ракурсах. Поместил ссылку на статью в группе Старогольчихинское селское поселение в одноклассниках. Благодаря вам жители узнают еще больше о своей малой родине. Спасибо.

Всего 100-120лет прошло, а уже как-то мало информации осталось…

А вообще, прочитала с огромным удовольствием.. Спасибо!!!

Я внучка Пелёвиной Марины Егоровны, 24 февраля 1898 г. рожд. Она рассказывала, что была из семьи фабрикантов. Тогда мы (внуки) мало интересовались этим. Знаю, что в Вичуге жил её родной брат. И всё. Как-то попыталась поискать что-либо в соцсетях, неудачно. А тут наткнулась на эту статью. Здорово! Но обидно, что про бабушку и её отца, родителей ничего нет. Вдруг ещё какая ниточка появится?!

Рады, что кому-то полезен материал. Надеюсь, ваши поиски своих предков увенчаются успехом. Даже в комментариях немало предполагаемых родственников!

Мой дед Михаил Яковлевич Пелевин родился в 1891 году, жил в д. Хмельничное Ивановской обл. Кинешме имел мельницу, паточный цех, станки был самый богатый в деревне. Возможно купец Пелевин тоже наш родственник, у его отца Якова отчества я не знаю. Был жертвой политических репрессий.

Спасибо большое за замечательный рассказ о семье Пелевиных. Мария Фёдоровна Пелевина была моей прабабушкой, прожила очень долгую жизнь, воспитывая моего отца. Умерла в 1980 году в возрасте 98 лет.

Муж Марии Фёдоровны Кутуков Леонид Николаевич, действительно был другом её брата, они вместе работали в Павловом Посаде в больнице. Прадедушка во время войны был врачом в госпитале для раненых. Умер в 1943 году на рабочем месте (воспаление лёгких).

Дедушка мой, Кутуков Борис Николаевич тоже прожил долгую жизнь. Он работал экономистом. Репрессий их семье удалось избежать.

Его брат родился больным и умер в возрасте 11 лет.

Мой отец Кутуков Валерий Борисович, был единственным сыном Бориса Николаевича, умер в декабре 2022 года.

Спасибо за отклик! Как приятно, что потомки сочли рассказ о семье замечательным! Будем благодарны за фотографию Марии Федоровны. Прослеживается в карточках фамильная черта – мягкий добрый взгляд. Наверняка была красавицей. Вставим в текст со ссылкой на вас. Как сделали это раньше по просьбе вашего родственника по линии брата прабабушки. Спасибо!

В текст внесем правки согласно вашим сведениям.

Я,Пелевин Александр Павлович

Мой отец 1936 года родился в Лежнево,дед Пелевин Иван Филиппович,кто раньше не знаю,,:)

Да, забыла добавить интересный факт, со слов моей прабабушки Марии Фёдоровны, она была двоюродной племянницей Саввы Морозова (видимо по материнской линии).

О как интересно! Надо будет поискать ниточки.

Фото Марии Фёдоровны Кутуковой (Пелевиной).

На первом фото ей 17 лет. К сожалению, не знаю, когда сделано второе

https://photos.app.goo.gl/GWewfAEwYSPZuPdz9

Спасибо большое! Фото выкачали, ссылку можно закрывать. Вернемся из поездки – поправим текст и добавим фото Марии Федоровны. Красавица, как и предполагалось. Вот бы где фотография ее батюшки тоже отыскалась.

Фото Пелевина Ф. С. с пятнадцатью (!!!) сыновьями нашла здесь:

https://infourok.ru/sbornik-rabot-uchashihsya-starogolchihinskoj-osnovnoj-shkoly-6190521.html

Ещё немного о Пелевиных:

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_2114524#237

https://m.vk.com/wall-59276051_8151

(выдержка взята из источника:

https://proza.ru/2022/03/05/1533)

Небольшая поправка:

Мария Фёдоровна Пелевина родилась в 1881 году и умерла 30.12.1979 г.

Мой отец Павел Иванович Пелевин

Дед Иван Филиппович Пелевин,кто раньше был?