Вы когда-нибудь путешествовали по старым картам? Попробуйте – это весьма увлекательно.

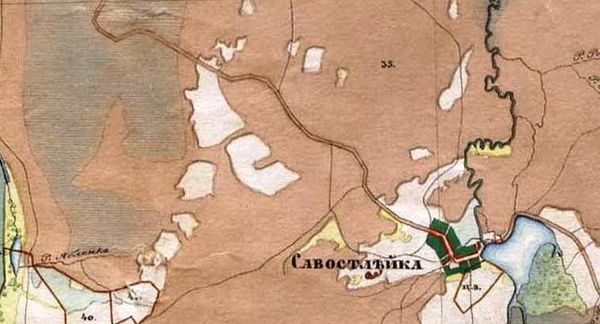

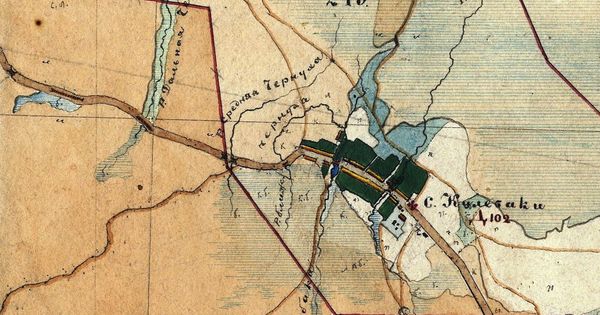

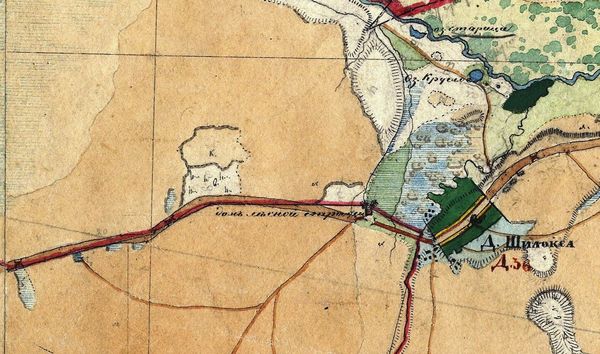

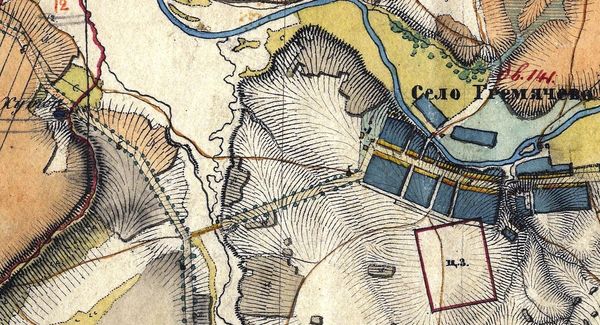

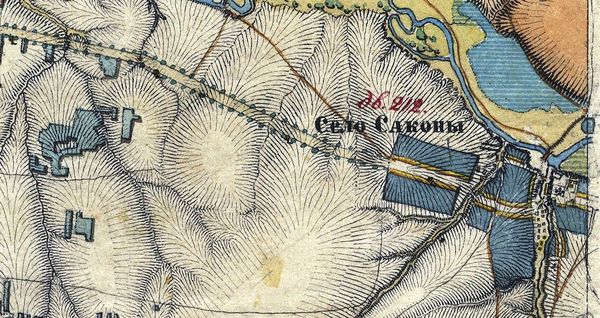

Мы вооружились картами генерал-лейтенанта Александра Ивановича Менде по двум губерниям – Владимирской и Нижегородской (1850 – 1860 годы) – и отправились в путь по полузабытой дороге, которой уже несколько веков. Называли ее по-разному – Старо-муромской, Московской дорогой, как у Мельникова-Печерского в «Дорожных записках из Тамбовской губернии в Сибирь», или просто Симбирским почтовым трактом.

Эта дорога несколько столетий соединяла Москву со средним Поволжьем и служила единственным средством связи: по ней перемещались и люди, и депеши. Тракт помнит, как мчалась из Симбирска в столицу в 1767 году императрица Екатерина II, как везли под охраной с пушками на казнь Емельяна Пугачева в 1774 году, и как метался между холерными карантинами в 1830 году сам Александр Сергеевич Пушкин. А какие славные люди жили неподалеку от тракта или имели тут усадьбы! Сколько историй! И проехать мимо, без остановки совершенно невозможно!

Итак, маршрут выстроен за нас картографом позапрошлого века. Два простых условия, которые мы поставили перед собой – это оставаться в сегодняшних границах Нижегородской области и отказаться от порчи сельскохозяйственных угодий в тех местах, где тракт оказался под пашней.

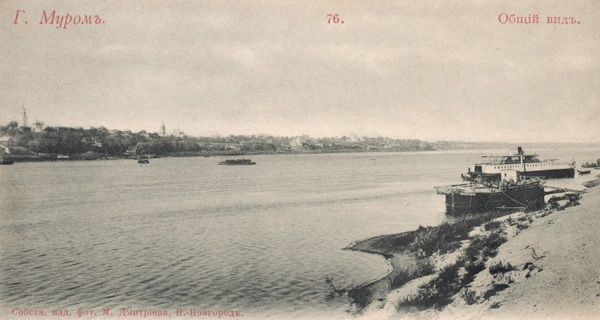

Волею судеб мы начали свое путешествие с ремонта экипажа марки УАЗ в Муроме. И поломка была вполне характерная для путешественников XIX века – ступица просила смазки и истерично скрежетала. Словом, весь график пути был смазан непредвиденным обстоятельством – все как полтора века назад! Но зато у нас нашлось время для осмотра старой муромской переправы. От торговой части старого Мурома к берегу реки до сих пор идет дуга широкого старого съезда. Этот окский склон в старину да и сейчас представляет собой сплошь муромские огороды.

По описаниям, пару веков назад берег был обычно запружен подводами и экипажами, ждущими перевоза. Ржание лошадей, скрип экипажей, ругань ямщиков и паромщиков, жалобы путешествующих, крики уличных продавцов, желающих снабдить уезжающих пирогами и квасом – все это сопровождало и без того непростой путь. Сначала переправляли срочных и нарочных, что огорчало остающихся…

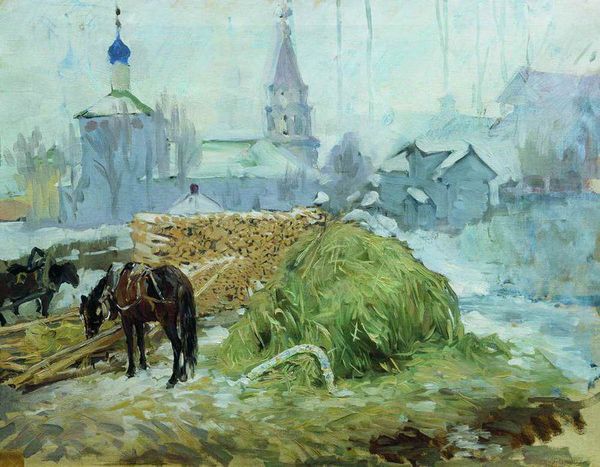

Куликов Иван Семенович – Улица старого Мурома

Наверное, переправа это все еще помнит, хотя сейчас из окской воды только торчат старые деревянные столбы причала. Тут же затопленные то ли лодки, то ли понтоны.

С муромского причала отлично виден нижегородский, хотя в XIX веке и тот берег тоже относился к Владимирской губернии.

Кстати, есть в Муроме настоящий памятник переправе – каменная прибрежная старинная Козьмодемьянская церковь. По легенде, именно на этом месте стоял царский шатер Ивана Грозного, несколько дней наблюдавшего переправу своего войска через Оку во время похода на Казань. К тому же святые Козьма и Демьян – покровители кузнецов, а где же быть кузнечной слободе, как не рядом с переправой?

После ремонта автомобиля мы переехали современный вантовый мост и оказались на противоположном окском берегу, в точке переправы. Как и путники XIX века, мы бросили прощальный взгляд на старинный Муром, утопающий в зелени и гордо держащий многочисленные купола на тонких церковных шейках. Судя по карте, далее путники ехали по речному песку среди пойменных кустов вдоль Липненского затона и попадали в первое село на этом участке тракта – Липню. Сейчас последовать за ними в точности мешает железнодорожная насыпь и территория Навашинского судостроительного завода. А в позапрошлом веке, кстати, никакого города Навашино еще не было.

По карте Менде сразу за небольшой Липней кончались пойменные перелески и начинался настоящий лес. Тракт бежал в зеленом тоннеле елей и сосен, огибая многочисленные болота и ныряя с песчаных грив в низины. Современная асфальтовая дорога почти полностью повторяет тот путь – вся разница в дорожном покрытии. В XIX веке путники описывали главную местную трудность – песок, в котором вязли лошади и экипажи. Также доставляли неприятности упавшие стволы деревьев, которые не успевали вовремя убрать. Впрочем, сетовавшие тут же отмечали, что низкорослые и некрасивые местные лошадки довольно бодро тащили подводы, чего не скажешь о прусских и прочих породах. А чего стоили русские возницы, доводившие столичных и иностранных путников до нервных припадков своими заунывными песнями среди жуткого леса! А как они были бесстрашны и любили яростную гоньбу! И мы ехали по их следам.

Орловский Александр Осипович – Тройка (Фельдъегерь), 1812 г.

1900-е гг. Мужчины в ямщицких и валяных шапках

Архипов Абрам Ефимович – Обратный

От Мурома до следующего пункта на почтовом тракте – села Саваслейки почти 23 версты. Эту дистанцию путешественники старались преодолеть до заката – никто не любил ехать по темным муромским лесам ночью – два века назад там якобы еще случались грабежи, хотя доподлинных историй об этом мне найти не удалось.

Саваслейка имела почтовую станцию, несколько постоялых дворов и не очень славную репутацию. Тут можно было остановиться, переночевать и задать лошадям сена. Правда, попадались мне в книгах воспоминания путешественников о том, что в Саваслейке и лошадей кормят плохо, и ночлег отчаянно дурной. Там в 1770 году было отказано в подводах ученому-энциклопедисту и академику Ивану Ивановичу Лепехину, который был вынужден прервать свою научную экспедицию и вернуться в Муром за солдатским подкреплением, чтобы утихомирить саваслейковских крестьян во главе с их старостой. И именно тут осенью 1830 года “наше все” Александр Сергеевич Пушкин был остановлен холерным карантином и за неимением подорожной был вынужден вернуться в свое имение в Большом Болдино. Нам повезло – мы практически не останавливались.

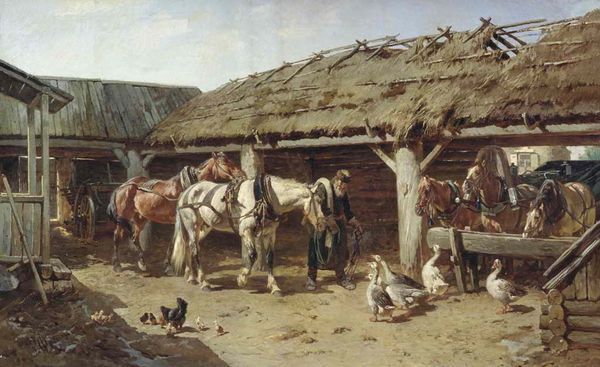

Френц Рудольф Федорович – На постоялом дворе

Город Кулебаки, до которого старинной дорогой было около 16 верст, на карте Менде обозначен как село, вытянутое вдоль тракта. Поэтому, чтобы повторить старинный путь, надо не огибать город по объездной, а проехать населенный пункт насквозь. Старые улицы не знают той ширины, которая придавалась советским – они значительно уже. И кое-где на вас будут выглядывать совершенно ветхие домики в два-три окошка. Проезжая через рыночную площадь, я отчего-то вспомнила вычитанное описание кулебакских крестьянских волнений 1852 года, которые проходили как раз на этом месте и тут же подавленные силами казачьего войска. Все это произошло потому, что помещик Федоров забрал у населения земли под горный завод. Где-то на выезде из Кулебак, перед старинной дамбой стоял дом лесной стражи. Лес стоило беречь от частных порубок – печам будущего металлургического завода еще предстояло сжечь несметное множество кулебакских сосен.

После Кулебак тракт XIX века все также идет через темный лес, а потом выскакивает на свет прямо в деревеньку Шилокшу, которая на карте названа Шилоксой. В ней современное шоссе сохраняет причудливый поворот тракта налево. Полюбуйтесь.

А одноименная река все также поит лошадей.

Следующий пункт на современной дороге и тракте XIX века – Ломовка. Сейчас это село с Знаменской деревянной церковью и каменной колокольней (1889 год постройки) , а тогда – еще деревня с несколькими постоялыми дворами, где было можно отобедать или пополнить дорожный запас провианта.

Сейчас в Ломовке можно свернуть направо, на хутор Кутузовский, что стоит в темных лесах на одноименной речке. В 1880-е года местный помещик Звенигородский отписал подвижницам 3 десятины земли в ломовском лесу, и те основали скит, который сейчас относится к Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому монастырю. Там можно приобщиться к святыням, а также увидеть пруд, вырытый полтора века назад местночтимым праведным отшельником Иоанном Яшиным. Будьте готовы – лесная дорога на Кутузовку будет петлять десять километров, прежде чем темный лес распахнется, и вы увидите на поляне красавец-собор.

В скиту мы уже бывали и потому продолжили свой путь по Симбирскому тракту. Он все также почти полностью совпадал с современным шоссе и пролегал через лес.

Следующий пункт – село Теплово или Теплое, как писали путешественники XIX века. Село сильно вытянулось вдоль старинного тракта, но деревянные дома, обильно украшенные резьбой с солярными знаками, датированы прямо на фасадах – они все советских лет постройки.

А вот Троицкий храм помнит тракт, так как был построен в 1840 году исключительно силами крестьян Теплова, Ломовки и Шилокши по проекту Антона Лаврентьевича Леера, уроженца швейцарского курорта Баден-Бадена и известного нижегородского зодчего. Классические пропорции радуют глаз путников уже второй век.

Так как ремонт автомобиля в Муроме отнял у нас половину дня, в село Гремячево мы въехали уже совсем на закате, миновав старинный отворот на Ардатов. Постоялые дворы были на въезде – сейчас там дома и чьи-то огороды. Тракт все также бежит по селу, делая изгиб около двух сельских храмов – Казанского (дата постройки неизвестна, но был поправлен в 1836 году) и Никольского (1853 год постройки).

Прямо из горы, на которой стоят храмы и пробегает тракт, бьют ледяные ключи. Все они имеют свои названия и почитателей – на родниках устроены часовни и купальни. Мы спустились к источникам по лесенке. Родники образуют озеро, в котором в тот вечер отражалось небо, залитое малиновым вареньем заката. Близость воды обдала нас стылым туманом, стало холодно. Кто-то на другом берегу задорно полоскал белье, пуская рябь по облакам.

Отчаянно захотелось на постоялый двор, отведать горячего варева с ситным хлебом и заказать непременный самовар, чтобы напиться чаю “через кусочек” сахара, как было тогда принято. Ну и разумеется, упасть в постель с застиранными холщевыми простынями, матрасом, набитым июльским сеном, и непременными клопами. Словом, я была уже согласна на любые радости путника XIX века. Но постоялых дворов уже в той местности не найти, а потому мы выехали по тракту дальше – в село Саконы.

В Саконы мы прибыли уже в лиловых сумерках. На небе с ранними звездами чернел силуэт огромной колокольни Троицкой церкви (1869 год). Места эти весьма древние – на месте Сакон люди селились и пять тысяч лет назад, что подтверждено археологическими раскопками. Позже тут были военные заставы и таможни на старинной военной дороге – сакме. Тут же останавливался на ночлег и отдых царь Иван Грозный в своем походе на Казанское ханство. Отсюда, по заметкам краеведов, вышли такие дворянские фамилии как Чегодаевы, Чаадаевы, Ромодановские, Щербатовы, Шаховские. Последние владельцы села – дворяне Дурново – прославили свою вотчину производством весьма качественной пеньки и канатов. Товар не только шел на столичные верфи, но и на экспорт.

Так как мы проехали Саконы в темноте, я порадую вас фотографией храма, сделанной мною на год раньше, но зато в белый день.

Мы же в ночи проехали мимо, оглядываясь на залитые желтым светом теплые окошки жилых изб и опять думая, что зря пропали постоялые дворы. Ехать дальше не было смысла, хотя в XIX веке можно было бы дотянуть до соседней Липовки и ее почтовой станции. Мы же свернули с тракта, который еще полностью совпадал с асфальтированным шоссе, налево, к реке Теше.

Грунтовая дорога, чуть изогнувшись вдоль заросшего обрыва, вывела нас на речной берег, где мы и остановились на ночлег. Августовское небо погасло разом, сменив розово-лиловые декорации на черно-синюю ночь. Как штора упала – раз и темно, хоть глаз коли. После ворчания уазовского движка тишина была оглушающей. Отчего-то в этом месте молчали даже ночные сверчки. И только в нескольких километрах за рекой монотонно гудела доильная установка на ферме. Наверное пару веков назад изредка доносился бы до этого места и колокольчик ямских троек, любителей ночной гоньбы и срочных…

Мы развели огонь, поставили стол и стульчики, решили поужинать горячими сосисками и чаем из термоса.

Однако то ли из-за усталости, то ли из-за холода из рук все отчаянно валилось, а на нервы действовало ощущение, что кто-то ходит около нас, смотрит. Было даже непонятно откуда – то ли от реки, то ли от оврага. Спать мы легли в машине – салон-трансформер позволяет организовать двухспальную постель. Мой чуткий сон прерывался все тем же ощущением, что кто-то тут есть. Но черная августовская ночь упорно хранила своих призраков и не выдавала их облика.

Проснувшись на рассвете, мы сразу же оценили красоту места, выбранного вслепую: молочный туман, серо-стальная речная вода в зеленом рукаве вечной осоки, побуревшая за сухое лето трава и утренние черничные облака.

Правда, старинная карта сказала нам, что место было неудачным во всех смыслах. Путник полуторавековой давности не стал бы останавливаться у оврага – к таким причудам рельефа у людей исстари было предубеждение, как к месту нечистому. Карта Менде подсказала нам даже его название – овраг Каменный. И, наконец, пройдясь немного вдоль реки, мы нашли остатки фундамента водяной мельницы, которых в округе Сакон было несколько. Мельница, понятное дело, совсем уж чертово место ))) Хорошо, что никто не шагнул к нам из темноты ))

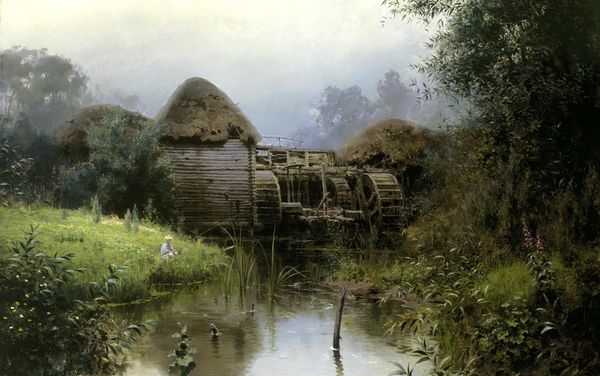

Поленов Василий Дмитриевич – Старая мельница

Позавтракав, мы отправились по тракту дальше.

Въехали в деревню Липовку, которая теперь числится селом. Вот так смотрится тракт сегодня – он шел по главной улице.

Примерно на месте этого дома, видимо, была почтовая станция.

Храма на время рисования карты Менде в Липовке еще не было, а промысел был тот же, что и в Саконах – витье веревок и канатов. А вот соседнюю “Луповку Быковку тож” стоит отметить особо. Сейчас эта деревенька полностью слилась с Липовкой, а в XVII – XIX веках тут было имение Жуковых. Самой знаменитой обитательницей старинной, в екатерининском стиле усадьбы с обширной французской библиотекой и садом была русская писательница Мария Семеновна Жукова, урожденная Зевакина (1805 – 1855 годы).

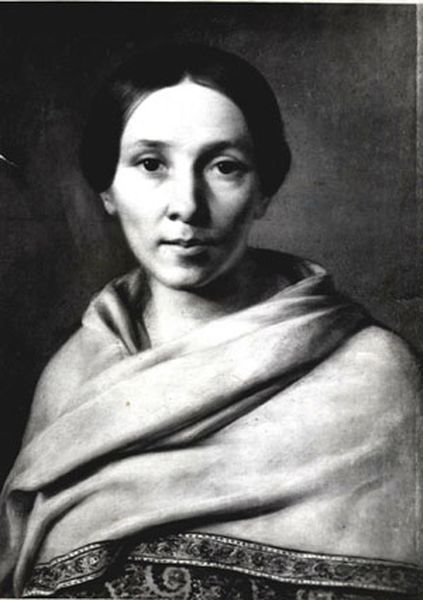

Жукова Мария Семеновна

Судя по ее автобиографичным повестям, она очень любила мир русской усадьбы. Однако молодая хозяйка не была тут счастлива. Ее супруг Разумник Васильевич Жуков предпочитал проводить время в увеселительных вечерах с сослуживцами, за картами и в крепостном театре владельцев выксунских железоделательных заводов Шепелевых, то есть весьма часто скакал на собственных лошадях по старо-муромской дороге, сворачивая с нее в Выксу. Судя по картам Менде, усадьба Жуковых располагалась на мысу над Липовым оврагом, но от нее ничего не осталось – ни дома, ни сада. Сейчас на этом месте стоят сельские дома.

Мы покидаем бывшую Луповку Быковку тож и едем по тракту в деревню Голяткину, которая по устройству своему ничем не интересна путнику и весьма уступает окружающим пейзажам. После Липовки леса кончились, и все пространство теперь покрывают пастбища и хлебные поля – все как и пару веков назад.

После Голяткино тракт впервые серьезно отклоняется от современных дорог – он уходит влево, оставляя по правую руку два интереснейших села со своими храмами и помещичьими усадьбами – Левашово и Мечасово. Так как помещичий мир был в те века весьма тесен благодаря родственным и дружеским узам, проезжающие наверняка не гнушались гостеприимством хозяев. До усадьбы – рукой подать! Вот такой вид открывается от выезда из Голяткино на левашовскую Спасо-Преображенскую церковь 1764 года постройки.

Помещиком в Левашово был дядя хозяина Луповки – Петр Михайлович Жуков. От его усадьбы остались лишь руины фундамента да старый заросший пруд. А вот сельский храм, поврежденный временем, но по-прежнему закрытый на церковный замок, ключ от которого уже неизвестно где, хранит главную печаль помещика. Об этом говорит чугунная плита в храме.

Помещиками села Мечасова были поочередно Одоевские и Ланские. Спасо-Преображенский храм 1812 года постройки до сих пор сохраняет золотистые лепестки облицовки купола. Место, где стоял усадебный дом давно распахано, и свидетелями когда-то неспешной помещичьей жизни остались лишь несколько старых лип, когда-то глядевших в окна гостиной залы, кабинета или столовой.

Помещики тех лет очень любили щегольнуть гостеприимством и душевностью, а потому приехавшие гости зачастую задерживались не на пару-тройку дней – так легко отделаться могли только проезжающие мимо по делам друзья и родственники, а на месяц, а то и более. Весь этот период обеденный стол в гостиной, на веранде или, по случаю теплой погоды, в саду собирал всех домочадцев и гостей, включая гувернеров подрастающего поколения. И как знать, возможно оставшиеся усадебные липы еще помнят музыку старого рояля, которая доносилась из раскрытых окон через воздушные занавеси. Понятное дело, что после такого душевного времяпрепровождения было принято ответно пригласить в гости. И тянулись обозы с домочадцами, переменами платьев, а также гостинцами от усадьбы к усадьбе. И близость к тракту только укрепляла коммуникации между помещиками.

Волосков Алексей Яковлевич – За чайным столом

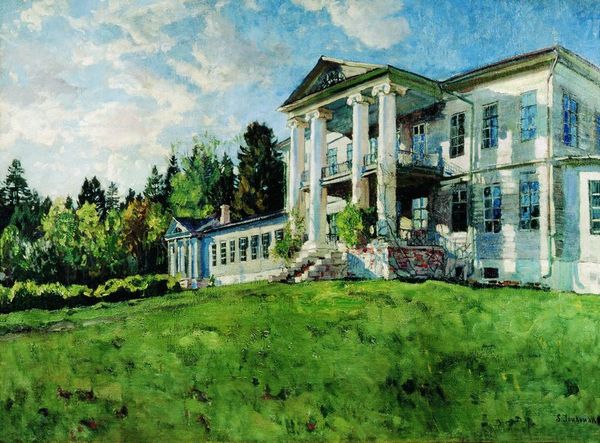

Жуковский Станислав Юлианович – Перед террасой

Жуковский Станислав Юлианович – В старом доме

Жуковский Станислав Юлианович – Летнее утро. Усадьба Рождествено

Заехав в Мечасово, мы попытались вернуться на тракт.

Однако тракт на этом участке оказался распахан. Дорога там отсутствует, как и деревенька Дворики из четырех домов, о чем стоит пометка на карте Менде. Мы увидели только поле до самого горизонта, местами убранное и готовящееся к тяжелым молочным туманам осени.

Кое-где зеленеют нереальной для августа зеленой свежестью озимые.

А где-то еще есть овес, уже местами полегший от шквалистых ветров. Он так и не будет убран – уйдет под снег и обеспечит сытную зимовку полевкам. Это понимают даже сельские коты.

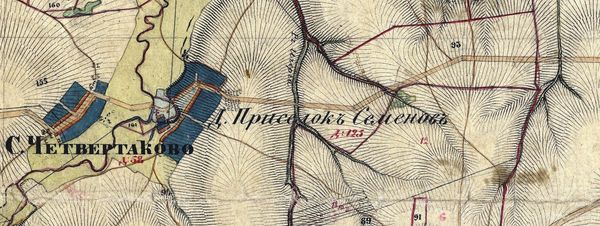

Мы окинули поля взором и направились сразу в следующий пункт на тракте – село Четвертаково. На въезде в него стояли полтора века назад ветряные мельницы, количество которых на этих просторах поражало путников, и постоялые дворы. Тут же согласно «Реестру загородных усадебных комплексов Нижегородской области» была усадьба Замятиных-Лобисов, от которой остался только запущенный парк. Переехав речку Иржу, мы попали, судя по карте Менде в деревню Приселок Семенов. В речной пойме, между селами и сейчас стоит Троицкая церковь 1839 года, построенная по проекту архитектора Михаила Коринфского, автора Воскресенского собора в Арзамасе и зданий университета в Казани. Сейчас ее вид печален из-за утрат, но благодаря инициативе селян, она будет возрождена.

После Приселка Семенова тракт плавно возвращается к современному шоссе и уже под Веригиным проходит почти в прежних пределах. Поселок Выездное на Теше принимает дорогу совсем как несколько веков назад, когда владели имением Салтыковы. Тракт упирался в комплекс Смоленского собора (1815 год) и колокольни несохранившейся более древней Рождественской церкви (1721 год), огибал его и шел на мост через Тешу.

Пару веков назад село было уже богатым и многолюдным, имело многочисленные производства и приносило хорошую прибыль владельцам. Тут тоже можно было остановиться на ночлег в постоялых дворах или отобедать в трактирах. Однако многим путникам уже улыбался Арзамас, смотревший с горы через реку. Проезжая мост, путешественники не забывали удивиться белому морю гусей в пойме и на Теше, всякий раз упоминая в своих записках, что арзамасцы – гусятники. Сейчас гусей в пойме нет, но храмы смотрят все также – в строгости и молчании.

Мост через Тешу, Арзамас

Мы не будем описывать сам красавец Арзамас, однако можем упомянуть, что арзамасские постоялые дворы и гостиницы, а так же трактиры были первыми городскими заведениями на пути после муромских. Поэтому путешественники могли позволить себе задержаться тут на день-другой. Правда, не у всех эта остановка была похожа на отдых: в 1869 году остановившийся в Арзамасе в гостинице Лев Толстой испытал за ночь так называемый “мордовский ужас”, то есть приступ страха перед смертью и с расшатанными нервами еле дождался утра. Те же, кто был спокоен, тратили свободное время, судя по воспоминаниям и путевым запискам, на осмотр города, посещение святынь и покупку аутентичных вещиц. Например, такого золотого шитья, какое производили насельницы Алексеевской общины, в России было больше не встретить.

Ну и раз уж мы в начале упомянули, что по Симбирскому тракту в клетке везли на казнь Емельяна Пугачева, то укажем, что в начале ноября 1774 года в Арзамасе эта скорбная процессия сделала остановку. Клетку с бунтовщиком поставили во дворе купца Сулимова. Несмотря на обилие охраны, горожане текли рекой, чтобы посмотреть на Емельку. Городская легенда рассказывает о какой-то старой барыне, которая было хотела распечь Пугачева за душегубство, однако от одного взора бунтаря из-за прутьев клетки упала замертво…

Симбирский тракт пронзал старую часть Арзамаса от моста через Тешу насквозь и выходил в село Кирилловку. Это была одна из четырех важных дорог, которые разбегались из городка.

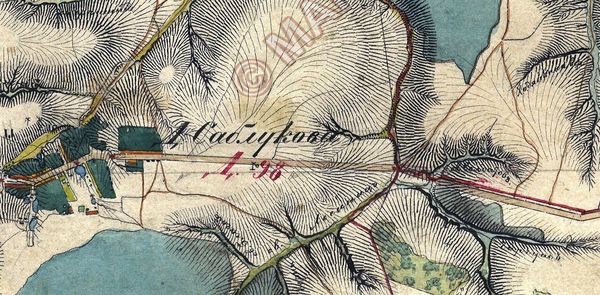

Мы, следуя тракту, углубились в лес, держа курс на село Саблуково. Тут старинная дорога почти похожа на себя двухвековой давности – ширина с боковыми канавами и обсадкой равна почти 60 метрам. Разве что покрытие стало получше – все же асфальт, хоть и местами разбитый.

Вот этот дуб на обочине приковывает внимание

Село Саблуково помнит спешащую в 1767 году из Симбирска в столицу императрицу Екатерину Вторую. В тот день, 11 июня, ее уже ждало все городское общество Арзамаса, выйдя в парадных нарядах с хлебом-солью к въезду в город. Однако императрица попала в дождь на подъезде к Саблукову, и ее тяжелые экипажи не могли въехать по оплывшей дороге в гору. Село как раз возвышается над ватьманским суходолом. Как ни нахлестывали лошадей – все было бесполезно. Помогли крестьянские руки. в которые потом полетели монеты серебром. Вот этот подъем – совсем не страшный по современным меркам.

В итоге императрице пришлось остановиться в Саблукове, чтобы отдохнуть и привести себя в порядок, а потому попала она в Арзамас, по историческим запискам, как раз к ночи, когда арзамасское общество уже повалилось дремать на траву. “Сон-город!” – якобы воскликнула императрица )))

Сейчас в Саблукове прямо у тракта стоит храм святого князя Владимира, в советские горы превращенный в клуб.

По соседству была усадьба помещика Языкова, у которого управляющим был барон Криденер, отец Васи Перова – будущего великого живописца-передвижника, чей талант развился в Арзамасской провинциальной школе живописи академика Ступина. В Саблукове художник прожил несколько лет своего детства.

Василий Григорьевич Перов – Автопортрет

Василий Григорьевич Перов – Охотники на привале

Василий Григорьевич Перов – Рыболов

Василий Григорьевич Перов – Тройка

Спустившись с саблуковской горы, тракт привел нас в село Медынцево, которое украшает Успенский храм (1790 год постройки), ныне недействующий, но даже в руинах прекрасный.

Однако самое замечательное открытие экспедиции было сделано нами на выезде из села. На спуске с холма, прямо напротив сельского погоста мы оказались на мощеном участке тракта. Старательно уложенный тесаный белый камень-дикарь: по краям дороги крупный и мелкий к центру. Такого мощения на участке тракта от Мурома до Абрамова мы больше не встретили. Кого помнят эти камни? Они точно не забыли стук экипажных колес. И может быть, сейчас прямо с горы из села на нас выскочит курьерская тройка – успеть бы отскочить )))

Спустившись в суходол тракт теряет мощение, тянется среди полей и начинает опять взбираться в гору – впереди Путятино.

А вот тут, на окраине Путятина была почтовая станция. Тракт еще просматривается, а вот забрать письма или получить от поставщика книжные новинки, чтобы педантично разрезать костяным ножом их странички и читать, сидя на диванчике поджав ножки – уже негде.

Затем мы опять выехали на асфальт современного шоссе – оно бежит из Путятина в Смирново, где на берегах прудов больше не стоят ни храм, ни усадьба – все погибло. Усадьба принадлежала действительному статскому советнику Алексею Штевену. Этот помещик, обладая авторитетом и прекрасными душевными качествами, прославился тем, что должен был лично передать постановление нижегородских дворян императору Александру Второму, но так и не сделал этого. Говорят, аудиенция не состоялась из-за того, что Штевен отказался сбрить бороду и явиться государю истинным европейцем. Дочь Штевена Александра Алексеевна, в замужестве Ершова, была известной просветительницей, так как отдавала все свои силы и средства на распространение грамоты среди местных крестьян – строила школы в уездах и лично преподавала.

Следующий пункт на тракте – село Костянка Петропавловское тож. Чтобы проследовать точно по тракту, мы сворачиваем с объездной дороги на главную улицу села. Когда-то ее украшал огромный Петропавловский храм с 60-меторовой колокольней, построенный по проекту все того же архитектора Михаила Коринфского и очень похожий на собор в Арзамасе. Говорят, что помещик Николай Осипович Кутлубицкий, офицер Гатчинской артиллерии при Павле I, соединил храм со своим домом через подземный ход. Всем, кто в это не верит, доверительно сообщаем – ход существует. И сейчас, когда храм давно взорван, а усадебный дом еще стоит – его видно. После того, как император был убит заговорщиками, бывший в охране Кутлубицкий удалился из столицы в свое имение, где увлеченно разводил вишни – “костянки”, как тогда их называли. Они и сейчас стоят перед заброшенной усадьбой. Вместе с колодцем, из которого их якобы поливали.

В усадебном доме, который в советские годы стал больницей, еще сохранились дубовый паркет, двери с бронзовыми ручками, лестницы, лепные плафоны в комнатах второго этажа и антресоли для детских помещений. Печи устроены так, что топили их из коридоров, чтобы не сорить в залах. Однако крыша плоха, и долго брошенной усадьбе не продержаться. А ведь она, быть может еще помнит и зимние полонезы в залах на втором этаже, шуршание дамских юбок и топот детских ножек…

Соседями Кутлубицких были помещики села “Пречистенского Бритова тож” Ермоловы, на протяжении двух веков державших псовую охоту и улучшавших породу русской борзой. Вознесенский храм села виден с тракта за много верст вокруг. В середине XIX века помещиком был Николай Петрович Ермолов, занимавшийся разведением “пылких и жестоких” борзых и написавший преотличные охотничьи записки с живописными зарисовками местной природы. Свои владения с их холмами, речушками, суходолами и овражиками он называл “заячьим раем”. Только вот от ермоловской усадьбы сохранился один пустырь, на котором когда-то стоял одноэтажный деревянный дом, службы и, конечно, псарни.

Кузнецов Николай Дмитриевич – В отпуску

А вот Вознесенский храм 1758 года постройки все еще стоит. И он помнит свою самую важную гостью – в Бритове у Ермоловых останавливалась спешащая в столицу Екатерина Вторая. Со ссылкой на камер-фурьерский журнал за 1767 год краеведы сообщают, что прибыла в Бритово императрица поздно вечером. Принимал ее в своем доме Петр Михайлович Ермолов, устроивший поздний обед в честь визита. За столом просидели почти всю ночь, а утром Екатерина Вторая изволила отстоять службу в храме. Бритовцы толпились у ее “поезда”: «народу было весьма удовольственно, ибо ночной мрак нее скрывал Августейшего лица ея».

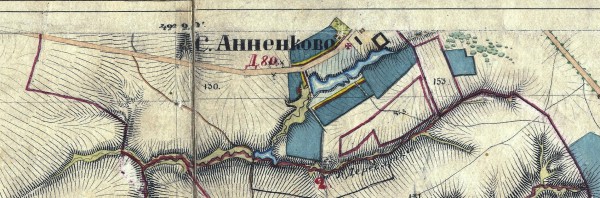

Следующий пункт на тракте – деревня Нагаева, в которой была почтовая станция. Мы опять уходим с асфальта на грунтовки. Это имение Ивана Анненкова, декабриста и героя романа Александра Дюма “Учитель фехтования”. Деревенька, довольно многолюдная в XIX веке, была возвращена Анненкову его родственницей сразу, как только бывший декабрист был высочайше помилован и приехал из ссылки в Нижний Новгород. Остальные родственники не посчитали нужным вернуть бунтарю конфискованное. Сейчас деревня не существует – на месте почтовой станции стоит скотный двор, а люди уехали отсюда еще в советские годы. И осталась только грунтовая дорога, вдоль которой стояли дома, “лунные кратеры” в холмах и бесконечные перспективы этой неперспективной местности.

Иван Александрович Анненков

За деревней Нагаевой в овраге на карте Менде стоит еле видный крестик. Что это? В деревне не было храма. Спускаемся в овраг и видим колодец, а вокруг множество вросшего в землю красного старого кирпича – здесь явно было какое-то строение.

Оказывается, была на том месте часовня, воздвигнутая якобы в 1664 году на месте явленного чуда. В соседнем селе Печорки на богослужении внезапно сделался припадок с мужиком по имени Сила – виделось ему, что в овраге при деревне Нагаевой найдет он на клене икону Богородицы Одигитрии Смоленской. Верующие тот час же отправились в овраг и обнаружили там образ, который был помещен в построенную по этому случаю часовню и совершил множество исцелений – в основном икона возвращала зрение. Сейчас в этом овраге также растут клены и липы. Только стволы у них ползучие – деревья стелятся по земле и ползут в сторону разрушенной часовни.

Из деревни Нагаевой Симбирский тракт лежал на село Анненково, принадлежавшее все тому же декабристу Ивану Александровичу. Судя по карте Менде, тут был усадебный дом, в котором, возможно, жил управляющий. Руины Воздвиженского храма (1835 год постройки) по-прежнему стоят немым укором. Сам Анненков в 1835 году только отбыл каторжные работы и выехал на поселение. Тогда же он стал отцом сына Ивана, рожденного любимой супругой Полиной Гебль. Поэтому, возможно, строительством церкви в селе занималась еще мать декабриста Анна Ивановна, жившая в столице и скончавшаяся в 1842 году.

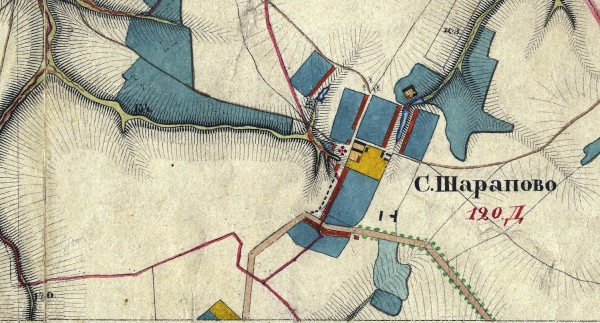

А вот после Анненкова тракт, к прямому бегу которого мы уже привыкли, делает крутой поворот на село Шарапово, славное два века назад своими ярмарками и мануфактурами. Помещик был настолько богат, что якобы подкупил устроителей тракта, чтобы тот непременно прошел через Шарапово. Проезжающие путники должны были приносить доход – покупать товар, останавливаться в постоялых дворах и кушать в трактирах. Судя по карте, такой поворот событий вполне был возможен – петля весьма причудлива. На центральной площади села стоит Троицкий храм (1802 год постройки), пропорции которого сегодня кажутся несколько нарушенными. И отсутствие колокольни тоже достойно сожаления.

В Шарапове мы опять прощаемся с асфальтом, сворачиваем в крайний проулок села и исчезаем в полях.

Тут полевая грунтовая дорога практически совпадает с трактом. Сначала она оставляет по правую руку сельское шараповское кладбище, а потом ныряет в поле подсолнухов.

Впереди – почтовая станция на краю деревеньки Осиновки. Вот тут мы на ней и остановились, рядом с небольшим суходолом.

Поле, только поле. Никакой тебе станции, никаких белых и черных комнат для путешествующих господ и их слуг, никакой перемены наших уставших 113 лошадей под капотом УАЗа и никакой неизменной жареной курочки на обед. И не посмотреться в толстопузый самовар на смешно вытянутые уставшие лица. Все в прошлом. Зато видна деревянная Троицкая церковь (1883 года постройки) в Осиновке.

После короткой остановки мы выезжаем на разбитый асфальт и почти по линейке летим к пересечению с современной трассой “Лукоянов – Сергач”. Пересекая трассу, тракт опять уходит в поля.

Там мы встретили следы “копателей”, то есть тех, кто ищет потерянные много лет назад монетки и прочие металлические штучки, которые из проезжающих вытрясла русская дорога. Прямо на участке дороги трактором был снят дерн и выкопано немало советских железок. Удалось ли найти что-то ценное – неизвестно.

После этого тракт опять выскакивает на современное шоссе, идущее на Паново-Осаново.

Изогнувшись по улице села, славного изготовлением точилок для кос, лопат и топоров, тракт опять возвращается на современное шоссе, которое повторяет все его изгибы.

Следующий пункт – село Покровское или, как оно обозначено сейчас, Покров. Его кладбищенский храм стоял на месте современной школы, а через несколько домов была почтовая станция. Кстати, мы приближались к пушкинским местам – еще немного верст и будет поворот на село Болдино, чье название, судя по всему, образовано от мордовского мужского имени Балда, то есть “башковитый, умный человек”.

Проскочив деревню Исупово и село Ахматово, тракт забирает левее современного шоссе и уходит в бескрайние поля, бросая нас на асфальте. Если посмотреть на карту Менде, становится ясно – поля тут и два века назад были такими же.

Ну, может, васильков во ржи было больше, чем сейчас. И звенят перед грозой кузнечики, и небо дразнит жажду поля небольшой тучей, опустившей ленты дождя в хлеб…

После Ахматова тракт приходит в село Черновское, славное тем, что тут тоже останавливалась Екатерина Вторая в своем путешествии. Черновское было первой нижегородской остановкой высочайшего “поезда”. И опять же честь была оказана помещику Ермолову – родственнику бритовских борзятников Федору Ивановичу. Как пишут краеведы, к приезду царицы крестьяне замостили разбитый тракт, шедший по чернозему, дубовыми бревнами, чтобы царица не застряла в грязи. Екатерина, выехавшая из Алатыря, изволила по приезду посетить сельский храм, отобедать в доме Ермоловых и играла в шашки с хозяином дома. За этим занятием она увидела хозяйского сынишку по имени Нил и, будучи в отличном настроении, пожаловала его корнетом Преображенского полка.

В начале XIX века в Черновском помещиками были уже не только Ермоловы, но и их родственники Языковы, Турчаниновы, Топорнины – доли имения уходили как приданое дочерям. Поэтому в селе было три помещичьи усадьбы, и в месяцы своего вынужденного или творческого затворничества, по заметкам пушкинистов, болдинский помещик Александр Сергеевич развлекал себя визитами к Топорниным. Усадьба не сохранилась – это был деревянный дом с мезонином и флигелем среди сада. Возможно, это было здесь. Все, что осталось в Черновском от прежней старины – это немые старые деревья.

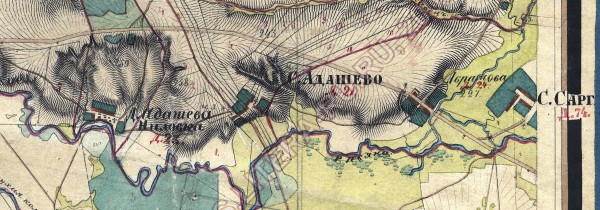

Из Черновского тракт шел в село Адашево, знаменитое своими базарами, на которых продавались казариновская лощеная керамика и болдинские сани, известные в Нижнем Новгороде как адашевские.

От Адашева рукой подать до последней на Симбирском тракте в пределах Нижегородской области почтовой станции – Абрамова. Именно туда посылал нарочных Пушкин за корреспонденцией. Соответственно, и писать болдинскому помещику, живущему в 12 верстах от станции, полагалось в Абрамово. Юная невеста Наталья Николаевна Гончарова позволяла себе ревновать поэта. “Абрамово вовсе не деревня княгиня Голицыной, как вы полагаете, а станция в 12-ти верстах от Болдина”, – писал ей 26 ноября 1830 года Александр Сергеевич.

Он также описал в письме невесте состояние Симбирского тракта и его благоустройство: “Если что и может меня утешить, то это мудрость, с которой проложены дороги отсюда до Москвы: представьте себе насыпи с обеих сторон, – ни канавы, ни стока для воды, отчего дорога становится ящиком с грязью, зато пешеходы идут со всеми удобствами по совершенно сухим дорожкам и смеются над увязшими экипажами”. Посочувствуем путешественникам тех веков.

Дальше тракт пробегал мимо села Сарга и шел на город Ардатов, а дальше – на сам Симбирск.

Наше путешествие закончилось.

Оно длилось два дня, мы проехали 243 километра и к концу пути уже буквально ждали увидеть сначала пыль столбом, потом услышать звон дужного колокольчика и наконец искать спасения на узкой дороге от лихой курьерской тройки. Судя по карте Менде, местность не сильно изменилась за пару веков и обещает особо впечатлительным путникам полное погружение в тот ушедший и теперь призрачный мир.

Там еще ожидаешь увидеть среди старых лип крашеную стену усадебного дома и окна с навесами от солнца.

Там по забытым аллеям барских парков еще мерещится барышня в белом платье с кружевным зонтиком и свежеприсланным томиком стихов в руках.

Ричард Джонсон – В саду

Там в садах, где яблони и сегодня ломятся от количества плодов, старая экономка в чепце, как наследие екатерининской эпохи, еще варит в тазу крыжовенное варенье, чей дух, кажется еще витает.

Маковский Владимир Егорович – Варят варенье

Там еще выходит к достопочтенным путникам старый станционный смотритель, кланяясь и обещая самых свежих лошадей до следующего перегона, а потом лично ставит на стол самовар, шаркая стоптанными сапогами и стараясь не дышать на гостей съеденным луком…

Все же дорога – это не просто связь людей, но и связь времен. И особенно остро это чувствуется, когда твой путеводитель издан два века назад.

Отчет принял участие во втором межрегиональном конкурсе творческих работ «Я тут был-2014» макрорегионального филиала «Волга» ОАО «Ростелеком» и вошёл в сборник “Неизведанное Поволжье 2.0”

Очень круто, проехать по такому тракту … !

Спасибо,интересно было окунуться.Трасса знакомая .Теща с Мухтолова и жена с Левашова-правда о церкви ничего не знает-считает вымершей.. Была и другая часть воровской Муромской дороги-это Березовка-Озябликово -Павловский перевоз А недалеко от Озябликова через Яковцево была татарская дорога на Стародубский перевоз.Если учесть загадочный город-крепость Стародуб-Воцкий и княжество в составе Муроского.Русью еще и не пахло….

Все больше и больше рукописей и карт древности становится доступней для скачивания в компютере и их просмотре…Все больше материалов и о нашем крае,Стародубской стороне…Может вскоре мы определим Где был город Стародуб-Воцкий,где проходила древняя дорога по нашему району и где находился Стародубский перевоз с доказательством. Я понял ваши коментарии,что с такого обрыва “красная глина” не может быть перевоза,переправы. Это смотровая площадка и любимая зона отдыха жителей Вачского района. Но не вдалеке есть и другие наиболее приемлемые и подходящие спуски для гужевых грузов и перевозки орудия разрушения крепостей городов.

Вот вам и Окские просторы и приемлемые для спуска участки склонов Перемиловых гор.

Я учитываю,что река со временем меняет русло и фарватер,может там под намытыми островами из песка и находятся те древние раритеты? Ведь не трудно догадатся ,что переправа является одним из важных мест боев в весеннее,летнее и осеннее время и являтся важным участком обороны.А лошадям противника,пусть и неприхотлевым ,во время похода с завоеваниями нужна травка Это очевидно по логике….

Так как вам этот спуск ни о чем не напоминает? Пологий склон,а если еще и остров посередине реки -удачное место перевоза той техники,фуража и огромного войска противника…

Вот вам для ралаксации и Окские канары исвой остров Кипр…

Канары отдыхают-тем более становится безлюдным при политике уничтожения деревень а некоторые уже и стали нежилыми починками и станами…

Обратить внимание; Оброку платят в приказ Казанского дворца по 2 руб 16 алтын 4 деньги,сена 50 копен.Да на том же погосте кабак ,да под погостом ПЕРЕВОЗ…В течение первой половины XVI в. казанские, ногайские и крымские татары часто совершали набеги на территорию Московского государства. Они грабили и опустошали окрестности Н.Новгорода, Мурома, эрзянские земли. В 30-х годах правительство Елены Глинской вынуждено было спешно укреплять юго-восточную границу. Строились небольшие деревянные крепости, в лесах рубились засеки, вместо старых крепостей возводились новые.

Б.П. Голованов в своей книге «Очерки истории Арзамаса» высказывает мысль, что «возможно в 30-е годы шло укрепление и Арзамасского мордовского городища на р. Тёше». В работе И.А. Кирьянова «Исчезнувший город» (газета «Горьковская правда» за 7.01.1987г.) говорится, что в районе сел Большое Мартово (Павловский район) Пурки, Верхополье (Вачского р-на), д. Золино (Сосновский р-он) находилась крепость «Стародуб Воцкий» прослеженный до 1536г. Из этой крепости организовывалась пограничная служба по р. Серёже». Автор утверждает, что река Серёжа являлась пограничной рекой государства, как, например, Пьяна и Тёша.

В книге И.А. Кирьянова «Старинные крепости Нижегородского Поволжья» (Волго-Вятское книжное издательство. 1961 г.) говорится: «Население южной части современного Сосновского района и поныне показывает древнюю военную дорогу с остатками дубовых гатей через болото, шедшую вдоль правого берега реки Серёжи и называемую Грошак или «Грошатка». О Грошатке до сих пор существуют легенды среди местного населения, которые подтверждают, что это была военная дорога. В этой же книге Игорь Александрович пишет: «Здесь же, в Виткулове (по рассказам старожилов), были военные посты, которые извещали население о появлении противника, зажигая установленные на шестах копны соломы».

В письме Н.В.Гусевой от 8.01.1988 г. И.А. Кирьянов пишет, что нашлись документальные доказательства, подтверждающие существование Грошатки. « 9 декабря 1720 года был отдан приказ о посылке геодезистов в губернии для составления ландкарт (географических карт). В нашу губернию были направлены геодезисты Степан Орликов и Иван Шехонский. Они составили карты Нижегородского края. Особого внимания по нашему вопросу заслуживает карта Арзамасского уезда. На ней показана в междуречье Пьяны и Серёжи зигзагообразная линия с надписью «Вал земляной». Тут и шла граница от Пьяны к Серёже. На той же карте в междуречье Тёши и Серёжи показана обширная, особо обведённая территория. На ней есть подпись: «Дворцовой волости Арзамасского уезда заповедный мачтовый сосновый годный лес». Название «заповедный» явно отражает былую принадлежность этого леса к государственной границе страны вдоль Серёжи, где делались «засеки». Вдоль этой границы и шёл Грошак или Грошатка- древняя военная дорога со следами дубовых гатей через болота. А вот ходить но ней пока ещё никто из краеведов не ходил…”

Очень интересный рассказ! По крайней мере 9 поколений моих предков родом из с. Покрова (Покровского). Читал и погружался в жизнь тех времен. Спасибо!

Спасибо за прекрасное путешествие и слог! Прочитала и как будто сама повидала и Екатерину с её свитой, и помещиков с их радушным гостеприимством, и трудолюбивых крестьян. Наш край хранит не мало историй. Тоже очень хочется проехать по старым дорогам. Ваше экскурсия мотивирует, ещё раз спасибо))

Прекрасный обзор и путешествие Подскажите название карты ? и есть ли такая же для оренбургской области

Роман, спасибо!

Это топографические межевые карты генерала-топографа Александра Ивановича Менде (Мендт) (1800 – 1868). Под его наблюдением и руководством были составлены топографические межевые атласы центральных губерний Российской Империи к востоку и северу от Москвы. Съемки для составления карт проводились с 1847 по 1861 год, и были организованы Русским Географическим Обществом, Военно-топографическим депо Главного штаба и Межевым ведомством для исправления планов генерального межевания, созданных в начале XIX века. Начал он с Рязанской губернии. Потом были Рязанская, Владимирская, Ярославская, Тамбовская, Воронежская, Пензенская, Нижегородская, Симбирская, Саратовская и Казанская. На это ушло 10 лет. А в 1861 году все работы прекратились из-за отмены крепостного права и изменений межевания.

До Оренбургской губернии руки у генерала не дошли. Но в сети можно поискать другие карты – вдруг повезет. Учитывайте, что в 1850 году при образовании Самарской губернии к ней от Оренбургской губернии прирезали уезды Бугульминский, Бугурусланский и Бузулукский.

Спасибо за обзорную экскурсию. Вроде всё знала о сёлах Шатковского округа, по которым проходил тракт, а теперь приоткрылась завеса старины, “проехала” по знакомым незнакомым Путятине, Смирнове, Костянке, Бритове, Нагаеве, Анненкове. Дух захватывает и гордость за такую шикарную прошлость родных мест.