Вдоль речки Ковач тракт возвращался к современной Р-158, пересекал трассу и убегал опять в поля и перелески – в Малую Березовку из пяти дворов в 1850 году и соседнюю Николаевку Березовку тож. Сейчас это одна деревня – Новая Березовка. Дорога тут – песчаная грунтовка.

Нахождение на почтовой большой дороге деревенькам не сильно помогло. И даже соседство с современной Р-158 стало припаркой мертвому.

Затем тракт пересекал железную дорогу и убегал дальше в поля.

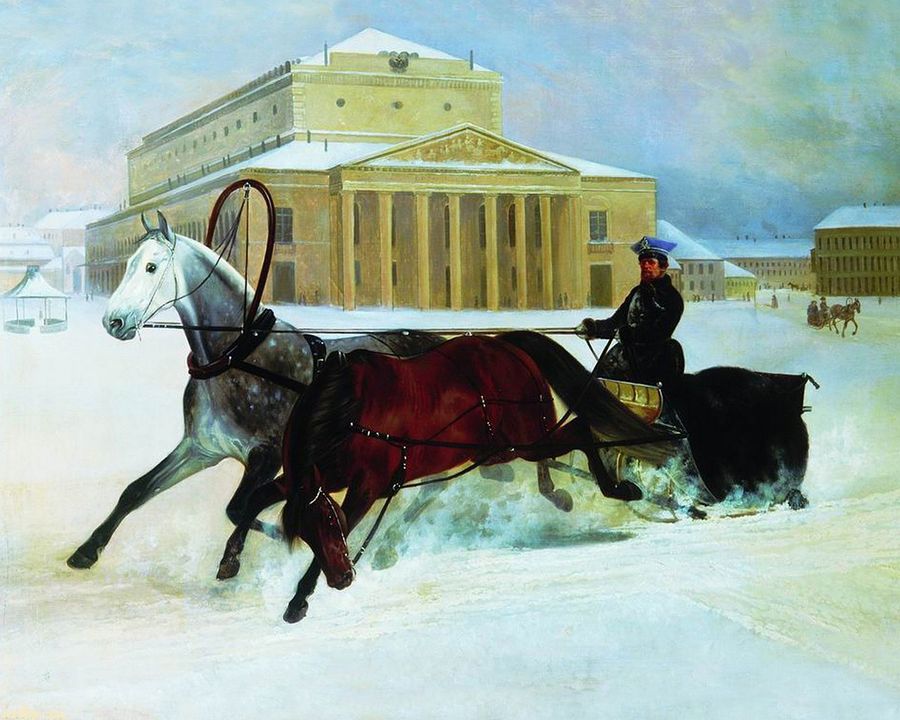

В то утро обочины выбелил ночной иней. Путники раньше радовались первым заморозкам, рассчитывая, что уже скоро «дорога встанет», то есть подмерзнет и станет проезжей. Но этот первый снежок недолго жил под солнечными лучами.

В то утро обочины выбелил ночной иней. Путники раньше радовались первым заморозкам, рассчитывая, что уже скоро «дорога встанет», то есть подмерзнет и станет проезжей. Но этот первый снежок недолго жил под солнечными лучами.

Прямой, как стрела, почтовый тракт вбегал в Пузскую Слободу, которая раньше называлась Большой Пузой и все также стоит на реке Алатыре. Само название Пуза – от старой забытой хлебной меры пуз – это почти два пуда зерна. Ну, и логично, что большой живот толстяков получал еще название пуза.

Краеведы предполагают, что в старинные времена Пузская Слобода была укрепленным городком. Но боевые времена давно позади, и село в середине XIX века было большим и оживленным, разделенным на несколько наделов и принадлежащим аж шести помещикам. Сейчас крепостничества уже нет, но традиция плохих дорог здесь соблюдается неукоснительно.

Из Пузской Слободы тракт шел открытыми полями в сторону Починок. Щербатый асфальт быстро сменялся грунтовкой, которую по первому морозу можно было преодолеть и на «Жигулях».

Распашка чернозема тут масштабная – это традиционно. Починковский район входит в «золотое дно» Нижегородской губернии (дно – из-за южного расположения, то есть на карте Починки были внизу) благодаря своей почве и отличным урожаям.

В открытых полях лучше было не встречаться с двумя страшными попутчицами – ночью и метелью. Если на тракте не было вешек, ряда «екатерининских» берез, а специальный метельный звон маяка сухопутных странников – церковной колокольни – уносило ветром, то пиши пропало. Правда, эта дорога была оживленной, и на ней без всяких метелей случалось разное. Вот как описывает Владимир Короленко свой выезд из Починок в сторону Василева Майдана – то есть, нам навстречу ровно по этим местам:

«Едем тихо: на дороге много «обгону», пристяжка то и дело вязнет в глубоком снегу… Вот на дороге остановка: распряженные сани с незначительной кладью, на санях сидит мужик, на снегу лежит лошадь, положив, как собака, голову на передние ноги, и по временам тяжело, глубоко вздыхает… Возы осторожно объезжают застигнутого бедою мужика, наши лошади пугливо жмутся и, объехав, подхватывают сразу, убегая в панике от молчаливой драмы, понятной даже и лошадиному сердцу. Я оборачиваюсь назад. Неуклюжая починковская колокольня еще видна над снегами, по дорогам тянутся черными точками возы разъезжающегося базара…»

Из полей в современные Починки мы въехали по улицам Коммунистической, Колхозной и Красной, на которой селились жители побогаче, чем на окраинах. Но в позапрошлом веке это были не совсем Починки, а поселок Конного завода. Конечно, путники пролетали его, сворачивали к мосту через речку Рудню и оказывались на центральной площади городка, в теплых объятиях трактиров, чайных и калашных. А мы решили заглянуть на конезавод, когда-то очень известный, а теперь умирающий.

Починковский конезавод – самый старый в России из ныне существующих. Боярин Борис Морозов еще в 1647 году купил у царя Алексея Михайловича «пустую мордовскую землю починки с пустошами и полянами, с бортными и лесными уходьями за 143 рубля и три алтына с деньгой». Для пущей эффективности хозяйства Морозов приказал управителю поставить в Новом Рождествене (Починках) конезавод, что и было сделано в 1652 году. В этом же году из Москвы пригнали 8 жеребцов и 60 маток выездных и верховых лошадей для «собственной потребы» и продажи. Для обслуживания лошадей из разных губерний России в том же году прибыли крестьяне Морозова. В XVIII веке конезавод выращивал драгунских лошадей и уже в 1738 году играл значительную роль в поставке лошадей для армии.

В 1744 году из Ямполя в Починки прибыл табун лошадей. По указу Елизаветы Петровны завод должен был поставлять лошадей не армейским драгунам, а лейб-гвардейскому полку, то есть появлялся спрос на более сильную и статную лошадь. Летом 1761 года сюда прибыли табуны лошадей из Батурина. Отличные выпасы, чистые водопои и люди, умеющие выращивать лошадей, были оценены по достоинству.

К зиме 1762 года на левом берегу реки Рудни выросли новые конюшни на 800 голов. Владимир Витт в своей книге «Из истории русского коннозаводства» пишет, что «граф Алексей Орлов-Чесменский в 1767 году отобрал в Починковском дворцовом заводе группу кобыл и возможно жеребца-производителя из числа «датских и немецких» для своей работы по созданию отечественной верховой породы, которая в последствии стала называться Орловской верховой породой». Так что есть в этих красавцах починковский след.

К 1814 году старые строения конезавода пришли в ветхость, и при смотрителе завода Карачарове в 1817-1822 годах по проекту архитекторов Желярди и Кутепова был построен новый каменный коннозаводской комплекс. Завод имел вид замкнутого квадрата, каждая сторона которого составляет около 250 метра. Внутри этого квадрата располагались конюшни, манеж и многие подсобные помещения.

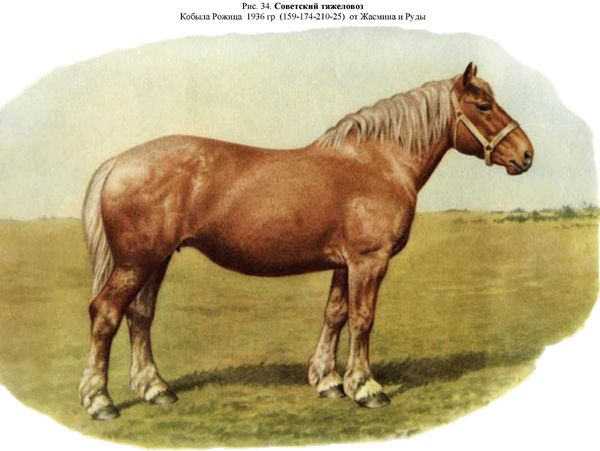

Еще до революции военный конезавод канул в лету, утратив свой статус одного из ключевых. Но завод хранил генофонд сильной и красивой русской лошади. Еще один расцвет конезавода пришелся уже на советскую эпоху – здесь была выведена самая мощная порода лошадей в мире – советская тяжеловозная.

Сейчас, после многих пожаров и по сути банкротства, конезавод дышит на ладан под худыми крышами. Мы пробрались полюбоваться лошадьми в тот морозный осенний день, и волна жалости к тяжеловозам, конечно, захлестнула нас.

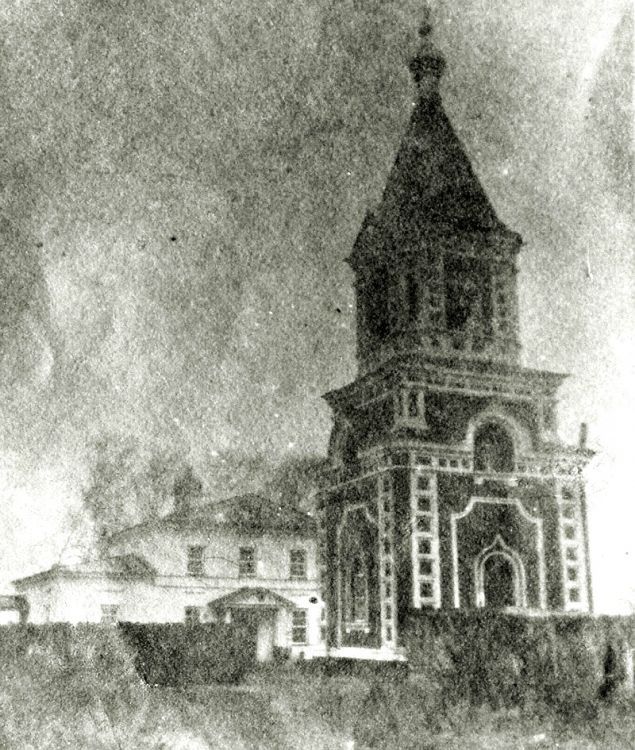

Заслуживает внимания и городок конезавода. В начале ХХ века здесь была церковь Георгия Победоносца, который на своем коне разит змея. Теперь все иначе – есть полное ощущение, что змей победил и его, и коня. Вместо храма – его руина, ставшая водонапорной башней. Обратите внимание на второй план старого снимка – там один из домов для высшего персонала конезавода, еще не обезображенный перестройками.

Вокруг конезавода – дома служащих. Когда-то приятного вида особнячки управляющего и прочих ответственных – с палисадниками, небольшими садиками и мезонинами. Сегодня здесь тоже живут люди. Они вносят в свои дома нужные им изменения, поэтому прежнюю стройность замысла и красоту найти сложно.

Одним из последних управляющих конезаводом был полковник Александр Михайлович Анненков (скончался в 1913 году).

В ряде воспоминаний дом Анненковых был хлебосольным и всегда полон друзей и родственников, молодежи.

Пользовались гостеприимством Анненкова сослуживцы и знакомые, проезжая по Старосаратовскому тракту – заглядывали к обеду или ужину, да так и оставались на ночлег в сердечной обстановке. Такое не променять на казенщину постоялого двора.

А семья полковника была немаленькой. Он был женат на вдове полковника Рожалина Марии Порфирьевне Левенгоф (1855 – 1931 год), у которой было трое детей от первого брака.

В новой семье родилось еще трое детей.

Остались воспоминания, что Анненков не делил отпрысков на родных и приемных, а одинаково любил всех их.

Именно здесь, на конезаводе, чувствуешь неумолимый бег времени – сколько славы видело это место, и что с ним стало…

Выехав с конезавода, мы пересекли мост через Рудню и оказались в центре Починок. Интересы приезжих тут ограничивались именно площадью. Мы поискали здание почтовой станции с трактиром по адресу «площадь Ленина, 40» и не нашли – такого дома не оказалось. А жаль – в сети фото этого здания еще есть. Надеюсь, это мы плохо искали и станция, где на подмену держали 16 лошадей и поили плохим чаем, еще стоит. Судя по этому фото, здание было надстроено и серьезно изменило свой облик.

Поэтому мы просто погуляли по площади, чьи храмы или не сохранили прежний вид, или вовсе уничтожены. Вот, например, что осталось от прекрасной Никольской церкви 1780-х годов постройки. А была – красавица.

По четвергам здесь были базары, которые устраивались по всем правилам – торговля велась рядами: дровяной, коровий, конный, щепной и так далее.

Самый примечательный дом – конечно, нынешнее здание администрации. Удивительно было узнать, что изначально дом был в два раза меньше. Расширили здание, умело скопировав даже лепнину по фасаду, в советские годы.

Известно, что дом был построен во второй половине XIX века и принадлежал лукояновскому купцу из крестьян или мещан Степану Котельникову (около 1830 года рождения). Занимался купец торговлей мясом и рыбой. Говорят, в жены он взял сельскую девушку-бесприданницу, но красавицу. Родственники со стороны жены, бывая в Починках, принимались хозяйкой с заднего двора, щедро угощались, но в парадные комнаты не допускались.

На площади много магазинов и лавок позапрошлого века. Здесь можно было купить практически все – были бы деньги или доверительный кредит от владельцев, который, конечно, на проезжающих граждан не распространялся.

Здесь в базарный день не стоило грустить, если не попал в трактир – существовал и «обжоркин ряд». Это были деревянные ларьки, стоящие двумя рядами на Базарной площади. В них торговали баранками, сушеной рыбой, конфетами, орехами и другими вкусностями, которые можно было без опаски и в дорогу взять. Даже если не хватило мест на казенном постоялом дворе, можно было остановиться в любом другом – их на площади было несколько.

Впрочем, с постояльцами бывало разное. Например, 22 марта 1822 года один из таких проезжающих остановился на ночлег, а утром уже не смог продолжить путь: его хватил паралич, «от действия коего лишился он языка и движения правых руки и ноги». Около двух месяцев господин провёл «в крестьянском доме… ничего не говорящим и не могущим встать с постели», причинив своим состоянием хлопоты властям и, наконец, скончавшись.

Этот несчастный был архитектором Гауденцио Маричелли ди Бедиллора, известный в России, в первую очередь, строительством торговых рядов и колокольни Воскресенского собора в городе Шуе. Сейчас высота соборной колокольни составляет 106, 5 метров, но не все было так просто. Маричелли строил колокольню с 1810 по 1819 годы, но выросшая до четвёртого яруса, она дала трещины и рухнула. Было заведено судебное дело с дознанием, в ходе которого итальянец продолжал строить, а в феврале 1821 года и вовсе был назначен архитектором в Грузию. Получив казенные деньги на проезд до Тифлиса, жалованье и бумагу от императора Александра Павловича на беспрепятственный проезд, предоставление лошадей и проводников, Маричелли отправился в путь, но не доехал. Доктор Ролонтовский, пользовавший итальянца, отмечал, что «по важности случившейся с ним болезни от удара паралича и старости лет его не предвидит он никакой к лечению надежды»… Так Маричелли навсегда остался в Починках: погребли его по христианскому обряду. Имущества, денег, а также друзей и родственников у бедняги не нашлось.

А мы едем дальше.

Тракт выбегал из Починок по улице Ленина и до следующего населенного пункта на карте 1850 года бежал так же, как идет современная дорога. Сейчас в автомобилях мы не замечаем, как круты спуски и как тяжелы подъемы-тягуны. Хотя даже Долгоруков, спешивший в Саранск на ярмарку, пишет о горах после Починок и невозможно медленной езде. Думаю, после дождей в XIX веке въехать в Пелю-Хованскую было очень непросто. А сейчас – легко!

Тракт выбегал из Починок по улице Ленина и до следующего населенного пункта на карте 1850 года бежал так же, как идет современная дорога. Сейчас в автомобилях мы не замечаем, как круты спуски и как тяжелы подъемы-тягуны. Хотя даже Долгоруков, спешивший в Саранск на ярмарку, пишет о горах после Починок и невозможно медленной езде. Думаю, после дождей в XIX веке въехать в Пелю-Хованскую было очень непросто. А сейчас – легко!

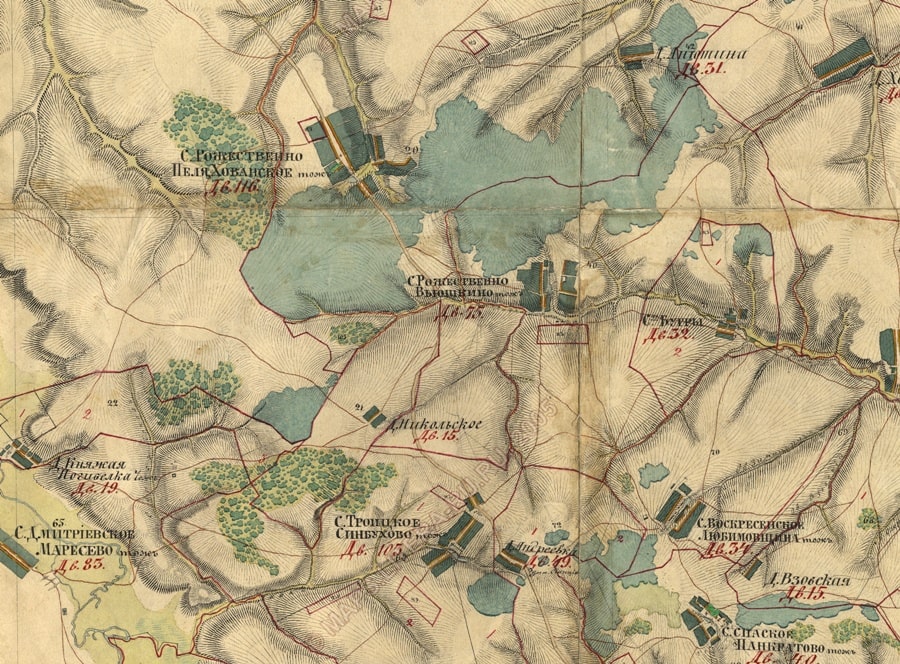

В селе было 116 дворов и усадьба помещиков Философовых. А забавное название села осталось напоминать, что когда-то этими землями владели Хованские, которые завезли сюда то ли белорусов, то ли украинцев, желая разбавить мордву, не умевшую обрабатывать землю. Усадьба славилась Рождественским храмом, ухоженными садами и парком. Сегодня всего этого уже нет. Но мы нашли на старой карте, где были усадебные постройки и свернули с прогонной улицы направо. Там, за малым прудом со старыми деревьями, нашли дом из старого кирпича, состоящий будто из двух частей. Здание выглядит грубовато, потому вряд ли это был господский дом – скорее, флигель или что-то хозяйственное.

Половина здания – судя по оконным проемам, самая старая – явно заброшена, а дворик застроен сараями и погребами.

Здание стоит на холме, а село получается внизу. Хозяином имения целый ряд краеведческих источников прописывают Философова, не упоминая ни звания, ни чина, ни имени с отчеством. Единственный Философов, который фигурирует в истории местности – это уездный предводитель Михаил Алексеевич (1841— 1906). Его отец Алексей Илларионович Философов был боевым офицером, дослужился до генерал-адъютанта и был воспитателем младших сыновей императора Николая I. Матушка Михаила Алексеевича – Анна Григорьевна (урожденная Столыпина) – приходилась двоюродной сестрой матери поэта Лермонтова и была его детской любовью. Михаил Алексеевич не сделал столь блестящей карьеры, как отец. «М.А. Философов, человек еще молодой и необыкновенно толстый, прекрасная иллюстрация “сытости, не понимающей голодных”. Лицо у него было выразительное, заплывшее, пожалуй, добродушное», – описывается предводитель в записках Короленко.

Писатель, приехавший открывать бесплатные столовые, рисует страшную картину голода в земледельческих уездах губернии начала 1890-х годов. И роль Философова во всем этом не лучшая:

«Интересно, однако, что первоначальные тревожные сведения энергично поддерживались земскими начальниками, с уездным предводителем М. А. Философовым во главе. Последний в письме своем к начальнику губернии особенно подчеркивал “расстройство хозяйства и истощение запасов в предыдущие годы”. “Можно безошибочно сказать, – писал он 1 июня 1891 года, – что если помощь не придет своевременно, то, кроме голодной смерти, преступлений и пр., – ожидать ничего нельзя”. Но еще интереснее, что те же лица явились вскоре главными деятелями в уездной продовольственной комиссии, которая приобрела такую известность именно отрицанием голода. И во главе ее выступил опять… тот же Философов!»

«Говорили, что сам губернатор неосторожно облек уездного предводителя этой опереточной диктатурой, а предводитель обратил ее против губернатора, и теперь М.А. Философов к каждому своему распоряжению прибавляет магическую фразу: “На основании данной мне неограниченной (!) власти”… Магическая фраза гипнотизирует…».

Безрадостно как-то. Особенно если посмотреть старые фотографии этой местности в период голода: изможденные люди, нищие избы, разобранные соломенные крыши, которые пошли на корм умирающему скоту.

Словом, бросаем прощальный взор и уезжаем дальше. Солнце клонится к закату, вечерний морозец покалывает пальцы и нос.

Выезд из Пели крайне живописен! И, к слову, полностью повторяет старый тракт во всех изгибах. Предзакатное солнце подожгло желтые поля, усиливая эффект.

А после оврага с речкой Ладкой тракт начинает сильно отклоняться от современной Р-158 и забирать вправо – на Симбухово. На карте 1850 года это село на 103 двора, которое выходит на тракт лишь своей окраиной. Сейчас вдоль бывшего тракта стоят избы, а Симбухово слилось с соседней деревней Андреевкой, на выезде из которой финишировал 20-верстовой перегон, и стояла почтовая станция.

Надо сказать, что село некрасиво и обычно.

Старое Симбухово и Андреевка разделены довольно глубоким оврагом, и тракт шел по его мысу – примерно там, где стоят дома.

Домики здесь не поражают ни богатством, ни размерами, ни мастерством постройки.

Но ширина прогонной улицы старая – тут разъезжались нарочные тройки и обозы, а ямщики не упускали случая стегнуть зазевавшегося прохожего крестьянина.

На выезде из Андреевки правый порядок деревни пропадает – рельеф дает сильный уклон. А на конце левого стояла почтовая станция, где на подмену держали все тех же 16 лошадей.

Станция стояла на холме, а вид от нее назад, на Андреевку и полевые дали, захватывает. Это был последний пункт почтовой гоньбы по Нижегородской губернии – следующая почтовая станция на Нечаевском умёте была только через 18 верст и уже в Пензенской губернии.

Выше станции еще несколько домов.

Под холмом, в ложбине стоит небольшой пруд, похожий на глаз в обрамлении густых ресниц из старых ветл.

Мороз к ночи продолжал крепчать, трава хрустела под ногами. Лучший вариант полтора века назад – остаться в тепле деревенского постоялого двора. Но теперь в бывшей Андреевке таких вариантов нет. Выезжаем в предзакатный час в сторону границы с Пензенской губернией, чтобы увидеть место последнего пункта – питейного дома. До него от станции всего лишь три версты. Тракт после Андреевки выходит на современную Р-158, но временами уходит вправо в поля метров на 200. Ночной мороз побелил поля инеем. Ночь разливалась с востока.

Мы свернули в поле и выехали на место питейного дома. На его месте – край распаханного поля, и металлоискатель чирикает здесь над каждым гвоздем. Ничего не осталось от построек, где можно было поесть вчерашних мясных щей, вареной курицы и, конечно, выпить горькой – от несладких дорог. Но мы налили из термоса горячий чай.

На пар над стаканами прилетело ощущение, что мы в этом поле не одни. Оно почти физическое, и на измотанную долгой дорогой и ориентированием на местности голову кажется практически реальным. Поле приносит звуки каких-то шагов, стуки деревянных дверей, стук топора, неразборчивые голоса и лай собак. Цедишь горячий чай и думаешь, что вот-вот и увидишь то, что заставит плеснуть чай на мерзлую землю и залезть в машину. Надо сказать, это жутковатое ощущение.

На поля спустилась морозная осенняя ночь. И даже с дороги все реже доносились звуки несущихся машин. Мы допили чай и погрузились в свой рессорный экипаж. Нам предстояло отмахать почти 250 верст до дома.

Здравствуйте! Я родом из села Тольский Майдан, что упоминается в вашем путешествии. Случайно наткнулась на ваш блог. Это все безумно интересно! Спасибо вам за такие отчеты, исторические факты и красивые фотографии! Узнала много нового и занимательного. Очень люблю красоты и душу России, поэтому читать ваш блог – одно удовольствие! Желаю легкой дороги и удачи в будущих путешествиях!

Спасибо вам, что читаете и интересуетесь!

Спасибо! Очень интересная статья, прочитал с удовольствием. Такая работа была проделана по сбору материала. Не рискнул бы повторить такой проезд, к сожалению с каждым годом старая дорога всё больше и больше приходит в негодность, можно и машину оставить где нибудь в овраге.

Очень интересный материал по Симбирскому и Саратовскому трактах. Однако городской голова Мурома А.А. Титов- в своей книге ” Историческое обозрение города Мурома” , написанной в начале 19го века называет тракт Муром-Арзамас дорогой на Перевоз Пьянский. Перевоз находится в 60ти км.на северо-восток от Арзамаса.По всей видимости это была старая дорога на Казань. Нет ли у Вас какого материала по этой дороге. С уважением Александр.